On compte une cinquantaine de volcans, dont 18 actifs sur les 7 107 îles de l’archipel aux Philippines dont le Taal.

Le Taal est un volcan situé à 60 km de la capitale Manille. Il est entré en éruption le 12 janvier 2020 après une période d’inactivité de 47 ans. Ses panaches de cendres sont montées jusqu’à 15km d’altitude. Le PHIVOLCS indique qu’une activité explosive est possible dans les heures ou les jours à venir. 150 000 habitants sont évacués. En effet, le Taal a un passé meurtrier avec notamment 1335 morts lors de son éruption en 1911. Ce volcan explosif a des retombées de cendres mais ce qui inquiète le plus les scientifiques sont notamment les possibilités qu’une série d’explosions violentes puissent engendrer un tsunami sur le lac Taal.

Pourtant, le surnom donné à l’archipel est “le pays du sourire”. En effet, les philippins malgré les nombreuses catastrophes naturelles, restent très positif. La religion fait partie de leur quotidien. Les deux principales religions sont le catholicisme et la religion musulmane. Certains fusionnent les religions monothéistes avec des religions à un culte des esprits ou des ancêtres. Pour eux, il est important de croire en quelque chose et c’est sûrement la croyance qui les font garder le sourire.

Découvrez nos voyages aux Philippines

Hekla est l’un des volcans les plus actifs d’Islande. Situé dans le sud du pays, le sommet du volcan a été gravi pour la première fois en 1772 par Eggert Ólafson et Bjarni Pálsson. En effet, suite à une éruption en 1104, Hekla avait la réputation d’être une des portes de l’Enfer.

L’histoire raconte que la ferme Stong, située au pied de l’Hekla, aurait été ensevelie de cendres volcaniques lors de l’éruption du volcan en 1104. Heureusement, les résidents de la ferme eurent le temps de quitter le domaine avant la catastrophe.

Cette ferme a été de nombreuses fois contée dans les vieilles sagas islandaises. Dans le même secteur, cinq autres fermes ensevelies par la même éruption volcanique ont été découvertes.

Sources :

Islande, le petit futé 2007-2008

Découvrez l’histoire du vin aux Açores.

L’île Pico et son volcan du même nom ont été un véritable défi lancé aux premiers colons vers 1460 qui ont dû s’atteler à déboiser une forêt présente à peu près partout sur l’île et surtout, apprivoiser une terre volcanique afin de pouvoir faire naître différentes activités agricoles. C’est le blé qui va alors constituer la base économique de l’île pendant plus d’un siècle. Mais très vite, une fois les terrains de lave défrichés, c’est la vigne qui va prendre une place centrale dans l’économie jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle.

Son vin, Pico Madeira, était exporté en grand volume vers l’Angleterre, les États-Unis et la célèbre Russie. Horta était le centre d’exportation du vin de Pico tenu par une douzaine de familles. En 1852, la maladie a failli détruire les vignes et 20 ans plus tard, lorsque le puceron Phylloxera a frappé, les vignes restantes ont été détruites. Aux États-Unis, la mode du vin fortifié était en perte de vitesse au profit du whisky fabriqué aux États-Unis, et la croyance selon laquelle le vin est bon pour la santé était remise en question, tout comme les mouvements de plus en plus nombreux en faveur de l’abstinence totale. Malheureusement, avec la perte des vignes, la nature exacte du vin Pico tant vanté par les tsars est désormais un mystère. Le commerce du vin de Madeiran se redresse cependant lentement, bien que le marché américain soit en baisse. De nombreux habitants décident d’émigrer vers le Brésil et la Californie. Les vignes ayant disparu, les familles ont vendu leurs grandes propriétés foncières et les nouveaux habitants ont donc pu acquérir de petites parcelles. Plus tard, les insulaires de retour ont apporté avec eux le raisin américain Isabela, qui a prospéré, et les exploitations commerciales ont donc commencé à produire du vin pour la consommation locale, connu sous le nom de Vinho de Cheiro, un vin à faible teneur en alcool et partiellement fermenté.

Aujourd’hui, comme toutes les autres îles, le bétail et les produits laitiers sont le moteur de l’économie. À Madalena, il existe une flotte de pêche au thon et le tourisme est en augmentation.

Sources :

Azores, Bradt 4ème édition

Petit Futé, Açores 2010-2011

Découvrez nos voyages aux Açores

Découvrez l’article sur les Açores de Futura Sciences

Le Sangeang Api ou Gunung Api se trouve au nord-est de Sumbawa en Indonésie. C’est une île tout en longueur, creusé de péninsules saillantes et irrégulières, bordées de collines escarpées et de criques angulaires, et traversée d’une longue chaîne de volcans aux reliefs arrondis.

Pendant des siècles, Sumbawa a été divisée entre deux peuples : celui parlant le sumbawais, qui s’établit à l’ouest de l’île en venant de Lombok, et celui parlant le bimanais, qui occupa l’est et la péninsule de Tambora. Leurs dialects respectifs varient considérablement mais l’expansion du bahasa indonesia a rendu la communication plus facile ces vingt dernières années. On estime que les environs de Bima et certaines parties de cette contrée ont été sous le contrôle du royaume de Majapahit. Les royaumes à l’est et à l’ouest étaient avant 1600 probablement animistes. Sumbawa est devenu en 400 ans le plus grand foyer musulman à l’est de Java et au sud de Sulawesi. Les campagnes quant à elle, subsistent des traditions animistes.

Source :

Indonésie, Lonely Planet 3ème édition

Découvrez nos voyages en Indonésie

Découvrez le blog de JM Bardintzeff

Benoît Peyre habite en Corrèze et a une passion depuis l’enfance par tout ce qui a trait aux champignons. En 2003, il décide de s’y consacrer à plein temps. Sa mission : Découvrir et faire découvrir au plus grand nombre l’immense richesse du règne fongique.

-

Comment est née votre passion?

Depuis l’âge d’un an et demi, je cherche les champignons. C’était d’abord l’été à la campagne, puis durant mes années de scoutisme. Une fois adulte, les journées de cueillette des champignons étaient mes parenthèses « vacances » dans mon activité professionnelle d’agent d’assurances. En 20 ans, j’ai emmené des centaines d’amis ou de connaissances pour leur faire découvrir cet univers fabuleux. Une fois arrêté ce premier métier, je me suis tout naturellement dirigé vers les champignons pour ma deuxième vie professionnelle.

-

Vous êtes auteur de 17 livres sur les champignons. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre métier d’écrivain ?

En 2004, j’ai écrit un roman (où les champignons sont présents, bien sûr), puis, j’ai conjugué ma passion de la photo de champignons avec les livres. Il y a plein de façon d’aborder la thématique « champi ». La cueillette et/ou la cuisine, bien sûr, mais aussi la poésie, la photographie. On peut aborder les formes, les couleurs, l’aventure de la cueillette… Voilà pourquoi j’en suis à 17 ouvrages !

-

L’un de vos livres, À la poursuite des morilles de feu, raconte votre voyage en Colombie Britannique au Canada où vous avez ramassé des morilles près des volcans. Pourquoi aller au Canada ? Avez-vous d’autre projet d’aventure ?

En 2009, j’étais responsable de l’économie du champignon dans mon département de la Corrèze. Lors d’un colloque sur les produits forestier non ligneux, j’ai été convié à conter mon expérience au Québec, pays jeune quant à l’intérêt porté à la fonge. Là, j’ai rencontré des chercheurs de morilles de feu. Cela m’a passionné et j’ai voulu raconter aux Français cette cueillette très particulière, où dangers et surprises sont présents partout ! D’où mon voyage au milieu des ours et des morilles quelques années plus tard.

*Les champignons peuvent être utilisés dans pleins de domaines différents, notamment dans la restauration, la cosmétique et le textile pour teindre. NDL

-

Un des chapitre de votre nouveau livre met le doigt sur les similitudes de formes entre volcans et champignons, pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Oui ! Dans ce livre, j’ai souhaité faire voir les ressemblances amusantes qui existent entre les champignons et tout ce qu’on trouve sur terre (et dans le ciel). Ainsi, on retrouve des formes évocatrices dans les nuages, les rochers, les glaciers…. et même dans les éruptions volcaniques. J’avoue que l’aide des adhérents de LAVE m’a été précieuse, car il n’est pas simple de retrouver des paréidolies « champi » au sommet ou sur les versants des volcans. Mais, pour peu que l’on cherche parmi des milliers de photos, on y arrive !

-

Vous êtes chargé de mission « champignons » dans votre département de Corrèze. En quoi consistent vos missions ?

Cette mission n’a duré que de 2009 à 2011. Depuis cette date, je me consacre à 100% à l’écriture et la photo de champignons, la réalisation, la publication et la diffusion de mes ouvrages.

-

Vous êtes également membre de LAVE, quel lien faites-vous entre votre passion pour les champignons et les volcans ?

Je ne suis pas membre de LAVE, juste quelqu’un de curieux qui est venu frapper à la porte de l’association pour le livre « En forme de champignon ». Et là, j’ai eu le plaisir de partager à maintes reprises avec Sylvie Chéreau, qui, admirablement, a fait le lien entre certains membres de LAVE et moi-même pour dénicher les photos qui pouvaient m’intéresser. Le résultat du livre, me plaît énormément et j’espère que les lecteurs apprécieront à leur tour !

-

Quels sont les projets à venir ?

Le métier d’auto-éditeur est très prenant, trop même. Des idées, j’en ai encore beaucoup, mais je pense que je n’écrirai qu’un ou deux nouveaux livres. Ils sont sur le feu – mais pas celui des volcans ! Le mystère reste entier !

-

Avez-vous un champignon et un volcan préféré ?

Mon champignon préféré est peu connu. Il s’agit du meunier ou Clitopilus prunulus. Excellent, très digeste, il surprend toujours positivement les invités. Mais comme souvent, il faut rester vigilant et apprendre à bien le connaître : il existe des clitocybes blancs qui lui ressemblent. La curiosité ne doit pas mener au drame; seulement à l’excellence de ce qui nous entoure !

Quant aux volcans, j’ai un faible pour le Krakatoa, dont on m’a parlé jadis, lors de mes études de géographie. Il passionne toujours autant.

Contact :

Retrouvez toutes ses activités sur son blog :

Retrouvez ses livres :

Pour découvrir toutes nos interviews, cliquez-ici

Lors d’un voyage en Islande en juillet 2021, le volcanologue Jacques-Marie Bardinzteff et le gérant de 80 Jours Voyages, Sylvain Chermette ont été interviewé par Samuel Turpin.

Vous pouvez retrouver ces deux interviews avec celle de la géophysicienne islandaise Guðfinna Aðalgeirsdóttir dans l’émission Prise de Terre diffusé par la RTS.

Ecoutez l’émission Prise de Terre

Retrouvez nos voyages en Islande

Le San Miguel aussi appelé Chaparrastique, est un volcan du Salvador où de nombreuses légendes sont racontées.

L’une de ces légendes raconte que la lagune Ulupa se trouvait à côté du volcan. Dans cette lagune, vivait un gigantesque serpent qui provoquait les éruptions du San Miguel. La tribu Lenca raconte que leurs ancêtres virent sortir du cratère du volcan en éruption, un énorme serpent avec des ailes, un mazacuata géant. Ce serpent se cacha dans les eaux de la lagune d’Ulupa. Les deux éruptions en 1819 et en 1844 finirent par ensevelir la petite lagune d’Ulupa.

Sources :

Découvrez en vidéo le Salvador :

Découvrez nos voyages au Salvador

Au cœur d’une caldeira de 134 km, le massif d’Idjen Merapi est formé de trois volcans : le Raung, le Merapi et le Kawah Ijen, le cratère vert, qui culmine à 2 400 m. Ce volcan se dressant au-dessus d’un lac sulfureux de couleur turquoise, est le principal centre d’exploitation de soufre de toute l’Indonésie. Celui-ci sert entre autres, au raffinage du sucre. Sur ses pentes, des hommes qui, pour quelques milliers de roupies parcourent 20 km par jour avec 80 kg de soufre sur le dos. Médiatisé par Nicolas Hulots et les époux Kraft, il est connu par les français.

Sources :

Indonésie, Lonely Planet 3ème édition

Indonésie, Le guide du routard 2005-2006

Découvrez nos voyages en Indonésie

Un article de P. Thiran

Préambule

Cette chronique se rattache à la chronique 5 – Pourquoi s’intéresser aux sables et les collectionner?-, dont la relecture facilitera celle de la présente chronique.

Que sont les tephras

Les volcans sont émetteurs de matières solides, de différentes dimensions, appelées – téphras – à coté de matières liquides plus ou moins visqueuses appelées – laves -.

Les tephras se distinguent par leurs dimensions et sont classés selon leur granulométrie:

- les blocs et les bombes, supérieure à 64 mm

- les lapilli, comprise entre 64 et 2 mm

- les cendres, inférieure à 2 mm, ce qui correspond à la granulométrie du matériau – sable -.

C’est pourquoi les arénophiles s’intéressent aussi aux cendres volcaniques qu’ils ont baptisées – sables volcaniques -. Cet intérêt se justifie parce que leur contenu reflète la composition du magma et de son encaissant, et présente une diversité de fragments de roches et de minéraux, lesquels sont parfois cristallisés.

Les roches et minéraux dans les cendres volcaniques

Parmi les fragments de roches, on trouvera du basalte, de l’andésite, de la rhyolite, des ponces et des obsidiennes.

Quant aux minéraux, le plus fréquemment rencontré est l’olivine, solution solide d’un silicate ferro-magnésien, dont le pôle ferrique est la fayalite et le pôle magnésien la fostérite. Viennent ensuite les pyroxènes (augite) et les amphiboles (hornblende), les feldspaths (sanidine), les micas (muscovite,biotite), le quartz et le soufre.

Les différentes origines de ces minéraux

- la cristallisation “fractionnée” dans le magma, qui donne naissance en premier lieu au groupe de l’olivine,

- les cristallisations secondaires dans les dépôts des éjectas,

- l’arrachement hors des roches par l’érosion,

- les apports de l’encaissant lors de la remontée du magma.

Où récolter les sables volcaniques

- autour des cratères et sur les flancs des volcans,

- sur les aires des retombées,

- sur les plages le long des mers et les rives des lacs,

- autour des geysers et des évents des champs hydrothermaux.

Autour de ces derniers, c’est la geyserite, un dioxyde de silice, minéral le plus abondant, généralement entouré de soufre.

A noter que sur les aires de retombées et les plages, il est difficile d’identifier le volcan à l’origine des dépôts. Il peut s’agir en effet, de retombées directes d’un volcan voisin, mais aussi de dépôts éoliens de cendres de volcans éloignés. Dans ces dépôts, les cendres ont une granulométrie fine inférieure à 0,5 mm, et quasi uniforme.

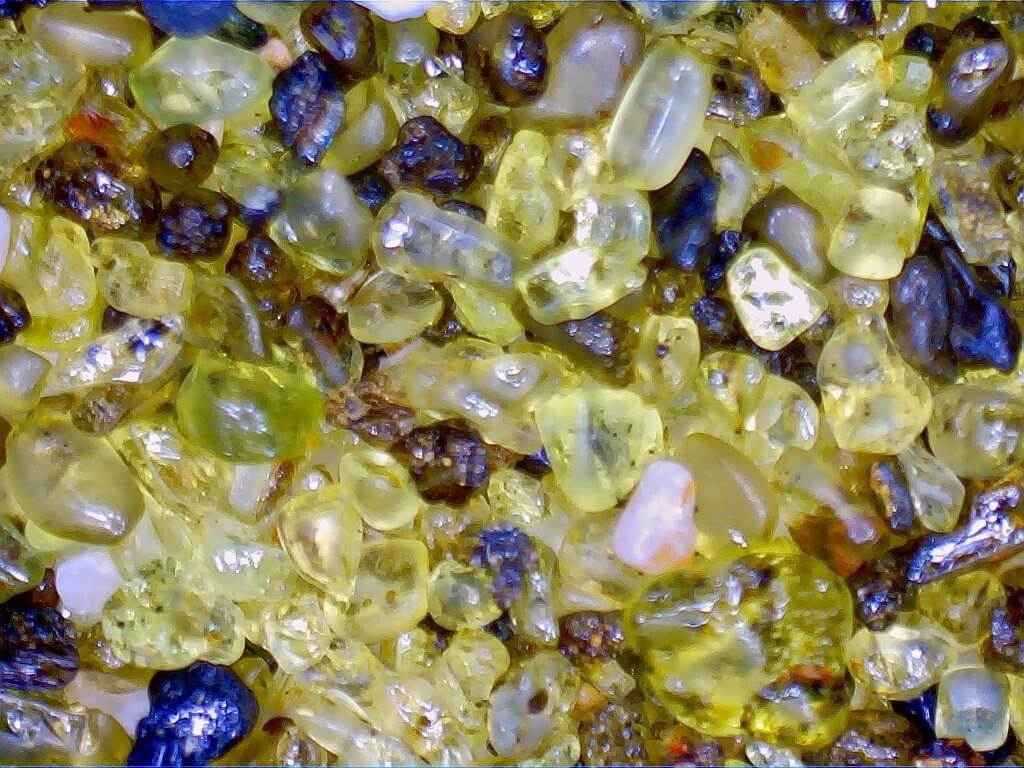

Les sables volcaniques en image

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les sables volcaniques ne sont pas uniformément noirs ou gris comme les cendres basaltiques (photo 1).

Ainsi, les cendres rhyolitiques sont blanchâtres (photo 2).

Avec les minéraux, ils offrent une palette de couleurs qui comprend notamment le jaune ou le vert transparent des olivines, les nuances de noir et d’orangé des obsidiennes, le blanc plus ou moins jaunâtre des ponces, ainsi que d’autres mélanges colorés illustrés par les images de sables volcaniques ci-après:

- le sable “vert” de la plage Kalae de l’île hawaïenne de Big Island, constitué à plus de 90% d’olivine jaune-vert translucide, (photo 3),

- le sable noir piqueté d’or de la plage de Saõ Felipe sur île de Fogo de l’archipel du Cap-Vert, (photo 4),

- le sable d’obsidienne orangée de la carrière Jraber en Arménie, (photo 5),

- le sable de pyroxènes noirs et verts translucides du golfe de Salerne en Italie (photo 6),

- le sable blanc des ponces du Mont Pilato sur l’île de Lipari de l’archipel des Eoliennes (photo 7),

- le sable coloré de la plage de Monterrico au Guatemala (photo 8).

Sources bibliographiques :

– Volcanologie, par Jacques-Marie Bardintzeff, 6° édition, en particulier pour ce qui concerne les retombées,

– Le Sable et ses mystères, par Jacques Lapaire et Paul Miéville, pour ce qui concerne les sables volcaniques et les lieux de récolte.

Cliquez-ici pour découvrir toutes les chroniques de P. Thiran.

Cliquez-ici pour découvrir en vidéo nos voyages volcaniques !

La minéralogie comme la volcanologie sont des sciences qui évoluent avec le temps au fur et à mesure de l’avancée de la recherche et des connaissances. Ce qui est vrai à un instant T peut être remis en cause le lendemain. Philippe Thiran, l’auteur de ce post, se tient à disposition de ceux qui voudraient échanger à propos des notions géologiques présentées. Vous pouvez nous contacter pour avoir ses coordonnées personnelles.