Un article de P. Thiran

Préambule

Cette chronique se rattache à la chronique 5 – Pourquoi s’intéresser aux sables et les collectionner?-, dont la relecture facilitera celle de la présente chronique.

Que sont les tephras

Les volcans sont émetteurs de matières solides, de différentes dimensions, appelées – téphras – à coté de matières liquides plus ou moins visqueuses appelées – laves -.

Les tephras se distinguent par leurs dimensions et sont classés selon leur granulométrie:

- les blocs et les bombes, supérieure à 64 mm

- les lapilli, comprise entre 64 et 2 mm

- les cendres, inférieure à 2 mm, ce qui correspond à la granulométrie du matériau – sable -.

C’est pourquoi les arénophiles s’intéressent aussi aux cendres volcaniques qu’ils ont baptisées – sables volcaniques -. Cet intérêt se justifie parce que leur contenu reflète la composition du magma et de son encaissant, et présente une diversité de fragments de roches et de minéraux, lesquels sont parfois cristallisés.

Les roches et minéraux dans les cendres volcaniques

Parmi les fragments de roches, on trouvera du basalte, de l’andésite, de la rhyolite, des ponces et des obsidiennes.

Quant aux minéraux, le plus fréquemment rencontré est l’olivine, solution solide d’un silicate ferro-magnésien, dont le pôle ferrique est la fayalite et le pôle magnésien la fostérite. Viennent ensuite les pyroxènes (augite) et les amphiboles (hornblende), les feldspaths (sanidine), les micas (muscovite,biotite), le quartz et le soufre.

Les différentes origines de ces minéraux

- la cristallisation “fractionnée” dans le magma, qui donne naissance en premier lieu au groupe de l’olivine,

- les cristallisations secondaires dans les dépôts des éjectas,

- l’arrachement hors des roches par l’érosion,

- les apports de l’encaissant lors de la remontée du magma.

Où récolter les sables volcaniques

- autour des cratères et sur les flancs des volcans,

- sur les aires des retombées,

- sur les plages le long des mers et les rives des lacs,

- autour des geysers et des évents des champs hydrothermaux.

Autour de ces derniers, c’est la geyserite, un dioxyde de silice, minéral le plus abondant, généralement entouré de soufre.

A noter que sur les aires de retombées et les plages, il est difficile d’identifier le volcan à l’origine des dépôts. Il peut s’agir en effet, de retombées directes d’un volcan voisin, mais aussi de dépôts éoliens de cendres de volcans éloignés. Dans ces dépôts, les cendres ont une granulométrie fine inférieure à 0,5 mm, et quasi uniforme.

Les sables volcaniques en image

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les sables volcaniques ne sont pas uniformément noirs ou gris comme les cendres basaltiques (photo 1).

Ainsi, les cendres rhyolitiques sont blanchâtres (photo 2).

Avec les minéraux, ils offrent une palette de couleurs qui comprend notamment le jaune ou le vert transparent des olivines, les nuances de noir et d’orangé des obsidiennes, le blanc plus ou moins jaunâtre des ponces, ainsi que d’autres mélanges colorés illustrés par les images de sables volcaniques ci-après:

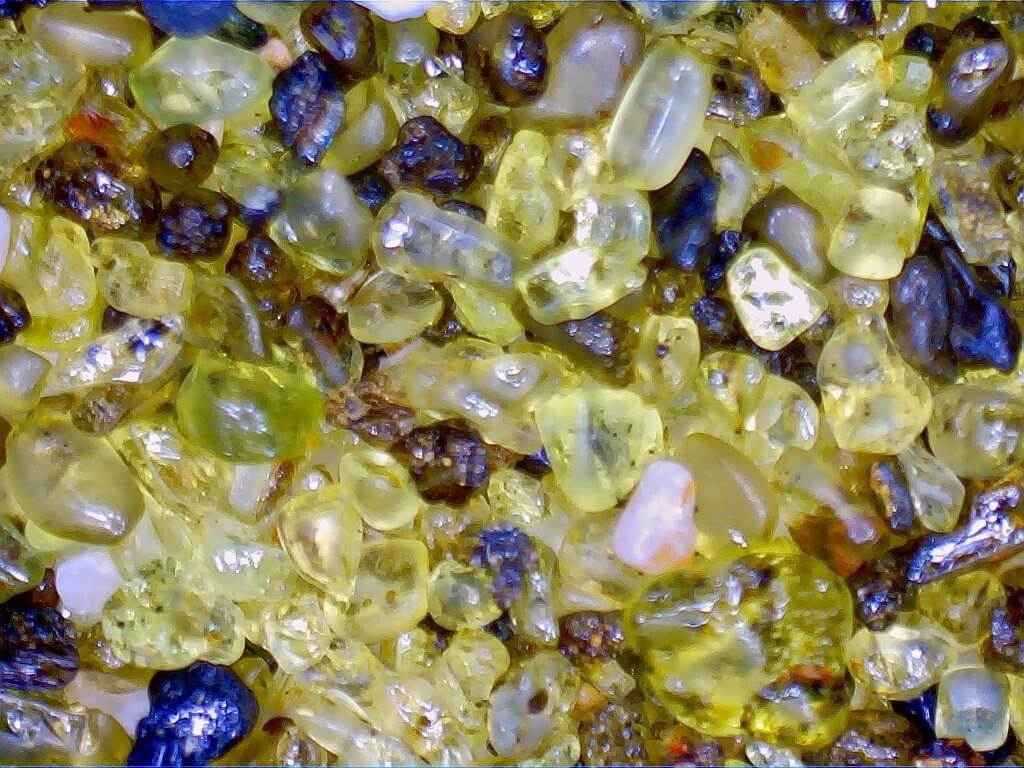

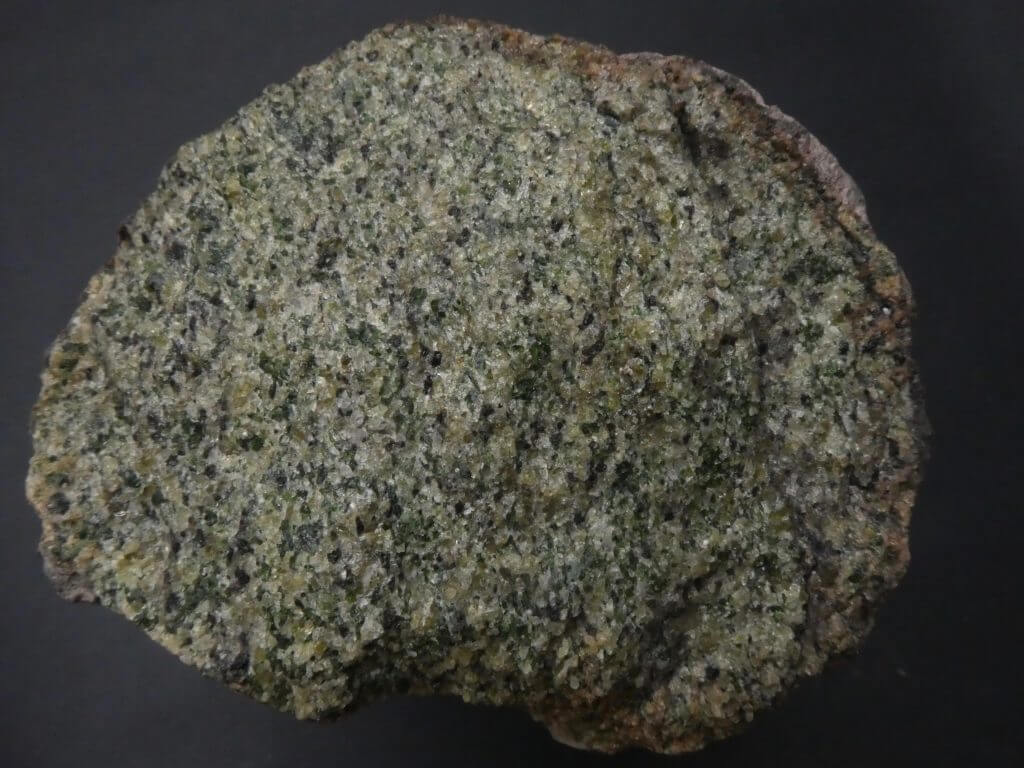

- le sable “vert” de la plage Kalae de l’île hawaïenne de Big Island, constitué à plus de 90% d’olivine jaune-vert translucide, (photo 3),

- le sable noir piqueté d’or de la plage de Saõ Felipe sur île de Fogo de l’archipel du Cap-Vert, (photo 4),

- le sable d’obsidienne orangée de la carrière Jraber en Arménie, (photo 5),

- le sable de pyroxènes noirs et verts translucides du golfe de Salerne en Italie (photo 6),

- le sable blanc des ponces du Mont Pilato sur l’île de Lipari de l’archipel des Eoliennes (photo 7),

- le sable coloré de la plage de Monterrico au Guatemala (photo 8).

Sources bibliographiques :

– Volcanologie, par Jacques-Marie Bardintzeff, 6° édition, en particulier pour ce qui concerne les retombées,

– Le Sable et ses mystères, par Jacques Lapaire et Paul Miéville, pour ce qui concerne les sables volcaniques et les lieux de récolte.

Cliquez-ici pour découvrir toutes les chroniques de P. Thiran.

Cliquez-ici pour découvrir en vidéo nos voyages volcaniques !

La minéralogie comme la volcanologie sont des sciences qui évoluent avec le temps au fur et à mesure de l’avancée de la recherche et des connaissances. Ce qui est vrai à un instant T peut être remis en cause le lendemain. Philippe Thiran, l’auteur de ce post, se tient à disposition de ceux qui voudraient échanger à propos des notions géologiques présentées. Vous pouvez nous contacter pour avoir ses coordonnées personnelles.

Un article de P. Thiran

Avant-Propos

Selon les souvenirs de chacun, le sable rappelle des plages en bord de mers ou de lacs, des dunes à l’arrière de plages, des déserts et leurs dunes, des sablières voire des chantiers de construction. Quant à collectionner des sables, les motivations sont diverses: souvenirs de lieux de vacances, témoins des plages ou des dunes d’une région ou d’un pays, création d’une palette de couleurs de nuances infinies, observation et étude du contenu minéral et/ou organique.

Définition du sable

L’origine du sable a été expliquée dans la chronique 4. On en déduit que le sable peut se définir comme un assemblage meuble de fragments de roches, de minéraux et d’organismes vivants fossilisés. Ces fragments sont appelés grains. En tant que matériau, le sable est défini par la granulométrie de ses grains qui est comprise entre 2 et 0,063 mm (voir note 1). Au-dessus de 2 mm, on parle de graviers, puis de galets et de blocs; en dessous de 0,063 mm, de limon et d’argile. A partir de cette définition, les arénophiles considèrent que, parmi les éjectas des volcans, ceux appelés cendres dont la fraction dite sableuse a une granulométrie similaire, font aussi partie des sables de collection. (voir note 2)

Où se trouve le sable

Les dépôts de sable se rencontrent principalement aux bords et sur les fonds des mers et océans, et dans les déserts sous forme de dunes principalement. Ils se rencontrent aussi sur les rives des lacs et des rivières, dans le lit de celles-ci, dans certaines carrières (les sablières), dans les stériles miniers et les régions volcaniques. Deux modes de transport créent ces dépôts: l’hydraulique par les cours d’eau et les courants marins, et l’éolien par le vent. Le transport peut atteindre des milliers de km. Il altère la forme et l’aspect des grains. Ainsi selon la distance et le mode de transport, les grains seront d’une part, anguleux, émoussés (partiellement usés) ou arrondis, et d’autre part, mats ou brillants. Un grain arrondi et mat sera toujours la preuve d’un transport éolien, tandis que les autres formes et aspects le seront d’un transport hydraulique. Dans les deux modes, le degré d’usure augmente avec la distance et la brillance des grains de plage avec les mouvements successifs des courants marins.

Le contenu des sables

Le contenu des sables est très varié. Ainsi, sur une plage en bord de mer, on trouvera ici des fragments de roches et de minéraux, là des débris de coquillages, ailleurs un mélange des deux. On trouvera également des morceaux de coraux, de bryosoaires, d’organes d’invertébrés comme des antennes de crustacés, des squelettes d’éponges ou spicules, des piquants d’oursins ou radioles et surtout des organismes unicellulaires entiers: les foraminifères. Se rencontrent également des morceaux de verres colorés, plus ou moins polis, des billes de peintures réfléchissantes utilisées pour le marquage routier et autres déchets solides. En outre, le contenu peut varier au gré des saisons, notamment en fonction des courants marins.

La photo 1 montre un sable de plage formé de minéraux et la 2 de fragments polis de coraux et d’autres invertébrés (gastéropodes et bivalves).

Dans les rivières par contre, le contenu sera entièrement minéral et les dunes des déserts ne contiendront que du quartz.

Un sable de rivière, aux grains anguleux, est illustré sur la photo 3 et un sable de dune de désert, aux grains arrondis et mats, sur la photo 4.

Quels sont les minéraux susceptibles de se retrouver dans les sables?

Ce sont des minéraux qui résistent à l’abrasion par leur dureté, à la décomposition par l’eau et les acides faibles par leur composition. Ce sont donc les minéraux durs qui ont le plus de chance de se retrouver dans les sables. Exception faite toutefois pour les micas, groupe de minéraux tendres, trouvés le plus souvent dans les cours d’eau. Par ordre de fréquence décroissante, citons le quartz qui constitue souvent plus de 90% du contenu minéral. Ensuite les minéraux lourds comme la magnétite et les grenats, et, malgré leur légèreté, les micas blancs et noirs. Puis d’autres minéraux lourds comme les béryls, les spinelles et les zircons.

La photo 5 montre un sable à grenats roses, à magnétite noire et saphirs bleus.

Le contenu organique du sable

Quant au contenu organique, l’intérêt se porte principalement sur les foraminifères que l’on trouve entiers dans les sables marins du monde entier, grâce à leur petite taille et à la bonne conservation de leur test. Il en existe plusieurs milliers d’espèces avec une diversité infinie de forme. C’est donc un plaisir pour les arénophiles de les observer et les collectionner. Etant donné leur existence en continu depuis environ 500 millions d’années, ils constituent des repères stratigraphiques de choix pour les géologues.

Des foraminifères, appelés numulites, sont montrés sur un sable de plage à la photo 6.

Quelques plages sont devenues célèbres grâce au contenu de leur sable

– plages de Vendée tapissées de divers types de grenats dans les tons roses, oranges et rouges, parmi lesquels se cachent des saphirs bleus,

– plages de l’île d’Elbe couvertes d’hématites et de magnétites noires,

– plages d’Hawaï, couvertes d’olivines jaune-vert translucides, dont une de Big Island est illustrée sur la photo 7,

– plages des îles de l’archipel d’Okinawa où s’étalent des foraminifères étoilés dits “Stars Sands” que s’arrachent les collectionneurs.

Certains cours d’eau d’Auvergne charrient des minéraux lourds dont des béryls, des corindons et des zircons. Celui de la photo 8 charrie notamment des zircons, grains brillants rouges et brun-clair.

Les sables recueillis sur les fonds marins sont étonnamment riches en invertébrés fossilisés, bien souvent complets qu’il s’agissent de bivalves ou de gastéropodes, et en foraminifères variés. Un de ces sables est illustré sur la photo 9.

Quant à l’intérêt de collectionner des sables, diverses motivations sont évoquées au début de cette chronique.

En outre, l’amateur de minéraux et/ou de fossiles peut ainsi se constituer une collection peu encombrante mais limitée quant au nombre de différents éléments et qui nécessite l’usage d’un microscope binoculaire pour l’observation.

Notes

Note 1 – Erratum Chronique 4 – le Cycle Géologique du Sable. Concernant la granulométrie des grains, il convient de lire que celle-ci est comprise entre 0,063 et non 0,63 et 2 mm.

Note 2 – Référence: Volcanologie, par Jacques-Marie Bardintzeff, 6° édition, chapitre 8 : Granulométrie des retombées.

Note 3 – les sables ont été photographiés par l’auteur de cet article et font partie de sa collection personnelle. Le grossissement des grains est compris entre 15 et 20.

Sources bibliographiques:

- Le Sable et ses mystères, par J. Lapaire et P. Melville, 2012.

- Le Cahier des Micromonteurs-Spécial Sables, n° 104, 02/2009.

- Atlas des Sables, volume 1 et 2, par J. Lapaire, 2017 et 2020.

Cliquez-ici pour découvrir toutes les chroniques de P. Thiran.

Cliquez-ici pour découvrir en vidéo nos voyages volcaniques !

La minéralogie comme la volcanologie sont des sciences qui évoluent avec le temps au fur et à mesure de l’avancée de la recherche et des connaissances. Ce qui est vrai à un instant T peut être remis en cause le lendemain.

Philippe Thiran, l’auteur de ce post, se tient à disposition de ceux qui voudraient échanger à propos des notions géologiques présentées. Vous pouvez nous contacter pour avoir ses coordonnées personnelles.

Découvrez l’article de Futura Sciences sur le sable

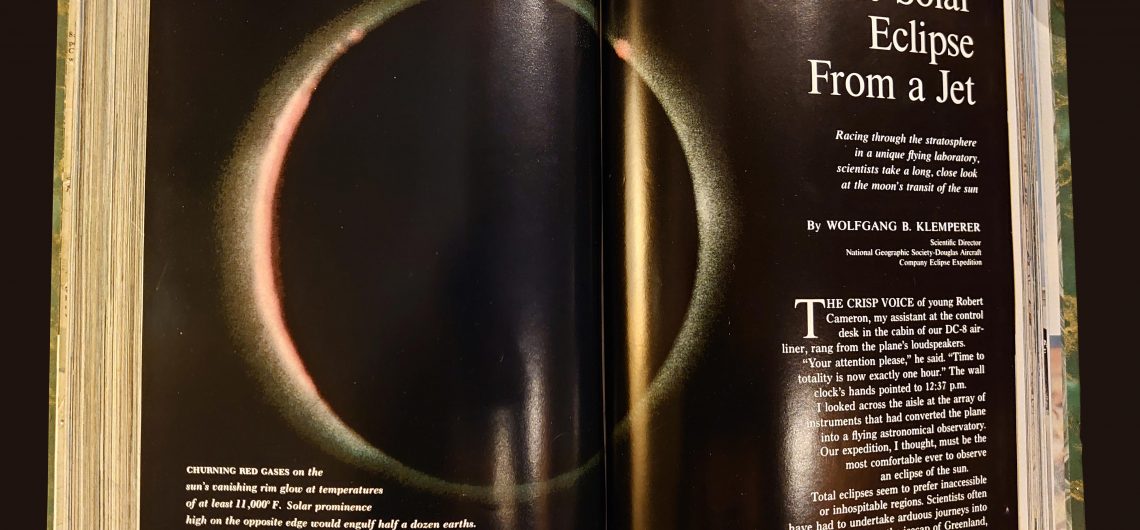

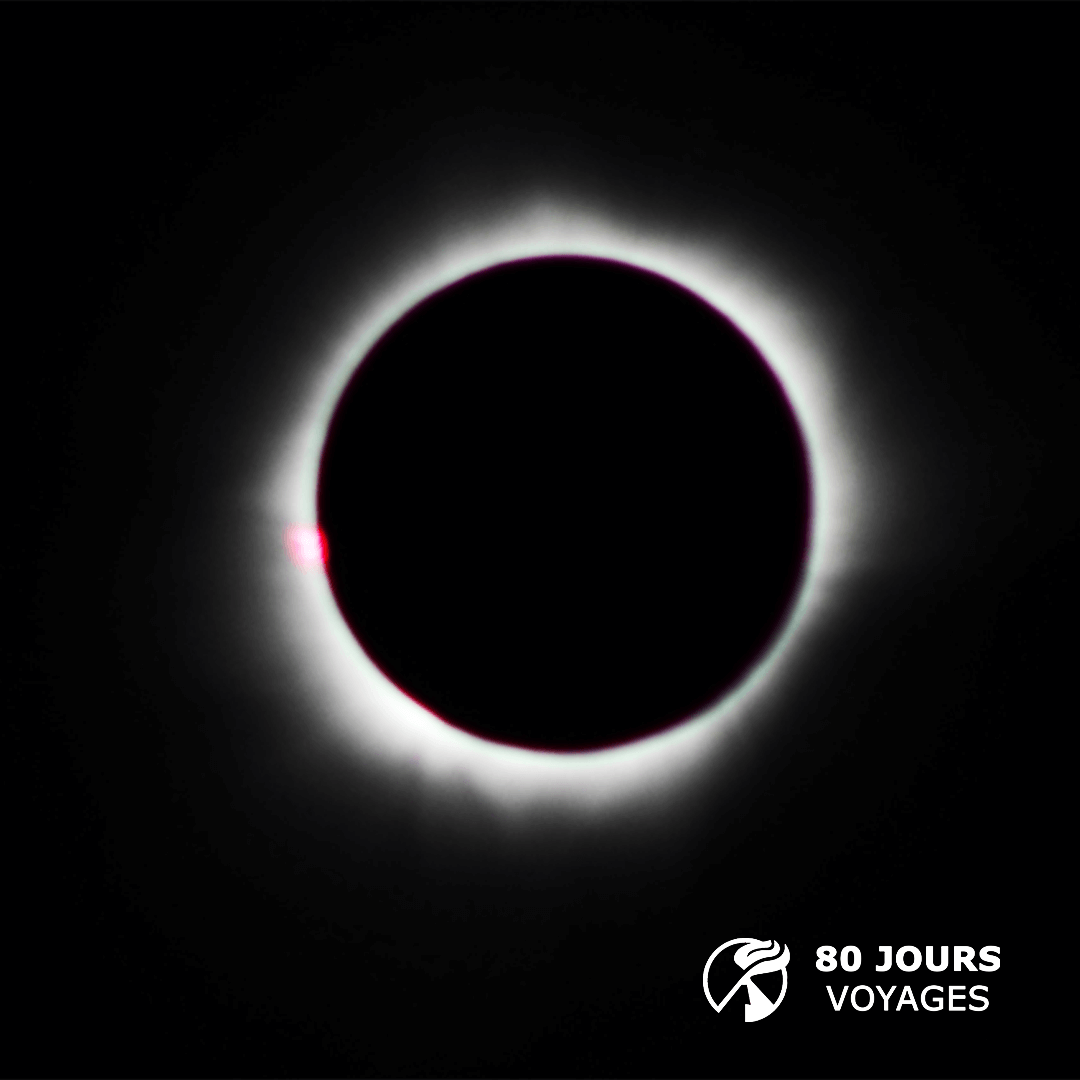

Les astronomes bénéficient d’une vue sans nuage depuis l’avion, ils sont dans la stratosphère. En dessous d’eux, se trouvent 85 % de l’atmosphère terrestre et presque toute la vapeur d’eau – des molécules qui absorbent et dispersent la lumière du soleil, en particulier l’infrarouge. Le nom du projet : APEQS flight expedition signifie « photographie aérienne de l’éclipse du soleil tranquille ». Tranquille parce que cette année, le soleil se rapproche du minimum dans son cycle de 11 ans d’activité des taches solaires. Onze organismes de recherche ont fait équipe avec National Geographic.

Le matériel cloué au sol de l’avion, une préparation de plusieurs mois, un calcul pour voir l’éclipse le plus longtemps possible sont mis en place pour l’étude de l’éclipse.

Certains scientifiques travaillent sur la luminescence, une très faible luminescence de la haute atmosphère très difficile à observer pendant la journée. Ils se sont tachés à mesurer le rôle des atomes de sodium dans cette lueur. La luminosité de la lueur de sodium pourrait indiquer la nature des réactions chimiques dans l’inosphère, une région vitale pour les communications radio. D’autres scientifiques ont prévu d’enregistrer le spectre d’une bande étroite de la couronne solaire. Les mesures de la photographie résultante devaient permettre de déterminer la densité des électrons libres près du soleil par rapport à la quantité de poussière interplanétaire. L’astronaute Scott Carpenter devait observer les effets de faibles luminosités du ciel tels qu’ils peuvent être vus par les voyageurs de l’espace.

L’expédition a été un succès gratifiant. Ce succès comprend les données du physicien sur le rayonnement infrarouge dans des gammes jamais enregistrées auparavant, données qui pourraient ouvrir des connaissances sur la haute atmosphère du soleil. L’expédition a démontré qu’un gros avion à réaction peut servir admirablement de plateforme stable en altitude – un observatoire stratosphérique. Le pilote automatique a maintenu le bout des ailes à l’horizontale avec une déviation ne dépassant pas un quart de degré pendant la période critique et le tangage longitudinal était encore plus faible.

80 Jours Voyages prépare un voyage en 2023 afin d’observer une éclipse. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter.

Source :

The Solar Eclipse from a jet de Wolfgang B. Klemperer, National Geographic, Novembre 1963

Découvrez nos voyages en Indonésie

Découvrez l’article de Futura Sciences sur la définition d’une éclipse solaire

Découvrez dans cet article le cycle géologique des roches et du sable, un article de P. Thiran.

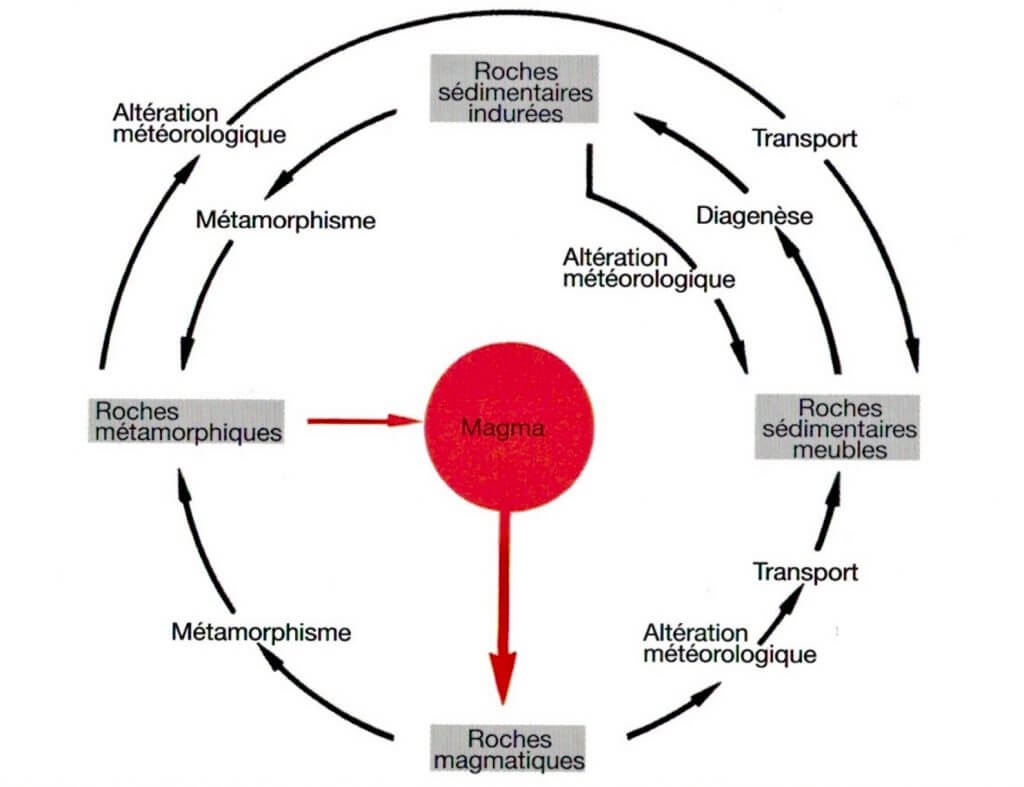

Le cycle géologique des Roches

Du point de vue de la géologie, le sable s’inscrit dans le cycle géologique des Roches, tel que schématisé ci-dessous.

Ce cycle se résume comme suit:

- au début de l’existence de notre planète, la croûte terrestre était une masse silicatée en fusion, qui par refroidissement, donna naissance aux Roches Magmatiques, comme les basaltes d’une part et les granites d’autre part.

- avec le temps, sous l’action des conditions météorologiques (vent et pluie), ces roches se sont altérées ou érodées. Leurs débris ont alors constitués les Roches Sédimentaires Meubles dont font partie les graviers, les sables, les argiles, selon la granulométrie de ces débris.

- par la suite, ces sédiments meubles ont subi des modifications, appelés diagenèse, qui les ont transformés en Roches Sédimentaires Indurées ou solides, comme les calcaires et les grès.

- à leur tour, ces roches sédimentaires indurées ont pu subir d’importantes modifications sous l’action d’élévations de température et /ou de pression. Ceci se produit lors de mouvements (tectoniques) de la croûte terrestre provoquant par exemple l’enfouissement de ces roches. Il en résulta alors des roches dites Roches Métamorphiques, dont les plus connues sont les schistes.

- ces deux types de roches indurées vont par la suite, subir les effets des agents météorologiques et du transport. Les débris générés vont reconstituer des sédiments meubles, refermant ainsi la boucle du cycle.

Le sable

Parmi les roches sédimentaires meubles, le sable se caractérise par des grains indépendants, de granulométrie comprise entre 0,63 et 2 mm. Ce sable est dit détritique ou d’origine minérale.

Le phénomène d’altération qui donne naissance aux sables détritiques, est appelé arénisation, terme qui provient du latin arena, signifiant sable. Elle consiste en la dégradation de roches sous l’action du vent et de la pluie, suivie de l’action du transport (éolien ou hydraulique) des débris de roches, lequel use, polit ou déforme les grains. Le quartz (oxyde de silicium) est l’élément prépondérant, grâce à sa dureté et sa résistance aux agents chimiques. L’image 2 montre un sable résultant de l’altération d’un granit et l’image 3, un sable d’altération d’un grès.

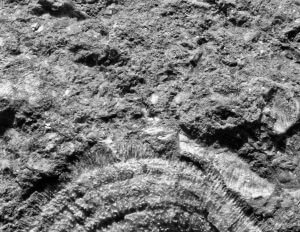

Mais le sable a également pour origine les restes solides de la fossilisation des formes animales les plus élémentaires: les invertébrés marins. Ces derniers ont la particularité de s’entourer d’une carapace, appelée test ou coquille, de nature calcaire ou siliceuse. Cette carapace subsiste après la disparition des parties organiques. Les parties solides, comme les piquants des oursins, les squelettes des éponges, les antennes des crustacés,…subsistent également. L’image 4 montre un sable ainsi constitué sur un fond marin.

Dans le cycle des roches, les roches meubles se transforment en roches sédimentaires indurées.

Le cycle géologique du sable

Pour le sable, cette transformation se déroule comme suit:

- dans un premier temps, les grains charriés par voie hydraulique ou par le vent s’accumulent et constituent des dépôts soit en milieu marin, ce qui forme des bassins de sédimentation, soit en milieu terrestre et constituent des déserts et leurs dunes, des dépôts de loess, …

- s’opère ensuite le tassement des sédiments sous le poids des couches successives, l’élimination de l’eau entre les grains et la consolidation de l’ensemble par cémentation et/ou cristallisation.

- ce processus conserve les traces de formation comme la stratification due aux différents dépôts ou par la présence de fossile.

Les sables créent ainsi deux catégories de roches sédimentaires indurées

- les calcaires à base de calcite (carbonate de calcium), sont soit détritiques soit organiques c’est-à-dire à base d’invertébrés fossilisés,

- les grès, sont à base de grains de silice.

Les images 5 et 6 illustrent respectivement un calcaire fossilifère et un grès.

Le sable apparait donc comme un produit recyclable indéfiniment, ou dans le langage actuel, un produit renouvelable et durable.

Les sables charriés par le Rhin en sont un bon exemple. Ceux-ci, en effet, proviennent actuellement de l’altération des granites du massif alpin et des grès vosgiens, ces granites et ces grès étant nés jadis de débris de roches venus d’ailleurs.

Les sables qui sont actuellement charriés, vont se déposer en mer du Nord où ils constituent un nouveaux bassin de sédimentation qui finira par s’indurer et le cycle se répétera … à l’échelle des temps géologiques. Ce sable est illustré à l’image 7.

Sources bibliographiques :

- Le Sable, secrets et beauté d’un monde minéral, par J.Ayer, M.Bonifazi et J.Lapaire, Museum de Neuchâtel, 2002.

- Articles sur les roches, par Robert SIx, bulletins du Groupe d’Etudes des Sciences de la Terre, 2014.

- Dictionnaire de géologie, de A. Foucault et J-F Raoult, 7° éd. Dunod, 2010.

Cliquez-ici pour découvrir toutes les chroniques de P. Thiran.

Cliquez-ici pour découvrir en vidéo nos voyages volcaniques !

La minéralogie comme la volcanologie sont des sciences qui évoluent avec le temps au fur et à mesure de l’avancée de la recherche et des connaissances. Ce qui est vrai à un instant T peut être remis en cause le lendemain.

Philippe Thiran, l’auteur de ce post, se tient à disposition de ceux qui voudraient échanger à propos des notions géologiques présentées. Vous pouvez nous contacter pour avoir ses coordonnées personnelles.

Anne Fornier est la fondatrice de La Fondation Volcano Active, une fondation internationale à but non-lucratif dont l’objectif principal est de soutenir la recherche scientifique, le développement et la diffusion des résultats sur l’activité des volcans, leurs risques à l’échelle mondiale, l’atténuation des risques volcaniques et le soutien à l’accroissement de leurs connaissances par le biais de projets sociaux.

Elle est aussi membre fondateur de la coopérative The End, dont l’objectif est la diffusion et la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies dans les PME et les organismes officiels.

Née en 1978, (Annecy Haute-Savoie France), Anne est une humaniste, géographe et spécialiste en gestion des risques. Elle est engagée sur les problématiques de résilience en terres volcaniques.

Elle a une maîtrise en recherche en géographie physique et analyse des risques volcaniques sous la Direction de Gérard Mottet, Directeur du Laboratoire de Géographie Physique Université Jean-Moulin Lyon III et sous la direction du climatologue Marcel Leroux, directeur du Laboratoire de Climatologie, Risques et Environnement, Théorie sur la dynamique du temps et du climat, AMP, à l’Université Jean-Moulin, Lyon III.

-

Comment est né votre intérêt pour les volcans ?

J’ai rencontré Haroun Tazieff à mes six ans, lors d’une conférence « connaissance du monde ». Je me souviens de son charisme et de ma fascination pour le documentaire.

Ma vocation est née par un concours de circonstance. Après mon baccalauréat et une enfance compliquée, mon avenir était flou. Je me suis inscrite à l’université pour bénéficier des droits étudiants, car je n’avais pas de recours financier. J’ai choisi une filière peu connue pour avoir de la place. Je suis arrivée en retard à mon premier cours, je me suis donc assise au premier rang de l’amphithéâtre. Après trois heures de géomorphologie (dans lequel je n’ai rien compris, j’ai même écrit le cours en phonétique), j’ai été fascinée et j’ai décidé que je comprendrai.

Ensuite, pour mes 20 ans, je vivais ma première éruption au Piton de la Fournaise, puis avec les années, je suis entrée chez Terra Incognita (une agence de voyage aujourd’hui disparue, NDLR) pour travailler à l’agence puis aussi comme guide.

-

Après 20 ans sur le terrain, vous avez décidé de créer cette fondation, qu’est-ce qui vous a poussé à créer Volcano Active Foundation ?

Tout d’abord pendant huit ans, j’ai vécu en Savoie dans un petit village pour élever mes enfants, puis je me suis retrouvée seule avec mes trois enfants sur Barcelone. J’ai décidé de vivre selon mes valeurs et mes engagements. Il y a vingt ans, j’ai créé une ONG avec deux amis, Patrice Huet (actuellement Directeur scientifique du Musée du Volcan de la Réunion) et Sylvain Todman. C’est donc tout naturellement que j’ai repris ce chemin dans les zones volcaniques. Nous sommes face à des aléas inévitables, mais qui peuvent être atténués en travaillant la résilience des écosystèmes, la vulnérabilité des peuples, la justice sociale, l’éducation dans leur vie quotidienne.

Je me trouve souvent confrontée à dénoncer les mauvaises pratiques des États, des multinationales, des narcotrafics, des pressions, et même des manipulations de certains scientifiques.

Des peuples sont voués à une précarité par manque de formation sur les risques volcaniques. Les maisons, les routes, sont construites de façon rapide et accentuent les risques et désastres, les eaux sont les premières à être contaminées par les cendres ou les émanations en gaz.

Des solutions concrètes existent comme travailler sur les facteurs de vulnérabilité comme la pauvreté, l’éducation, les plans d’urbanisation et de construction, pour réduire les désastres en terre volcanique.

-

Pouvez-vous nous en dire plus sur la Volcano Active ?

La Fondation Volcano Active est une fondation à but non-lucratif dont les objectifs principaux sont de soutenir la recherche scientifique, le développement et la diffusion des résultats sur l’activité des volcans et leurs risques à l’échelle mondiale, l’atténuation des risques volcaniques et le soutien à l’accroissement des connaissances par le biais de projets sociaux. Elle a vu le jour début 2019. J’en suis la fondatrice.

L’objectif de la fondation est d’accroître la résilience des habitants et des écosystèmes des zones volcaniques avec un accent particulier sur les femmes et les enfants. Non seulement face aux catastrophes inévitables, mais aussi dans leur vie quotidienne avec les émissions de gaz, la contamination des aquifères et les maladies typiques des zones volcaniques.

Il existe plus de 1 500 volcans actifs dans le monde affectant directement plus de 500 millions d’habitants de ces zones volcaniques.

Nos objectifs s’articulent donc sur les piliers de la mitigation, de l’éducation et la divulgation.

MITIGATON

Former du personnel local qualifié et lui fournir les moyens techniques pour contrôler l’activité volcanique sur le terrain. Former la population à l’évacuation en cas de catastrophe.

ÉDUCATION // ÉCOLE DU VOLCAN

Créer et développer des programmes qui améliorent la connaissance des volcans, de leurs risques et travailler sur la prise de conscience de notre environnement.

L’objectif est de sensibiliser les enfants des régions volcaniques, à la volcanologie et à ses risques, en faisant des enfants une référence pour transmettre les valeurs et la protection de ce phénomène géologique et social si étroitement lié à la planète et à l’environnement.

DIVULGATION

Faire connaître les conditions de vie et l’état réel des volcans, tant par des études scientifiques que par des articles destinés au grand public.

-

Quels sont les principaux risques volcaniques connus et les moyens disponibles pour protéger les populations ?

Le travail est immense et rarement modélisable d’une zone à l’autre, chaque volcan est unique. La liste des dangers est longue. Il s’agit de mettre en place une identification des dangers pour une gestion des risques de catastrophes par zone et par volcan.

Dans notre subconscient, les dangers de la nature semblent inévitables, catastrophiques. Mais les catastrophes ne sont pas naturelles, elles sont socialement construites, par manque de préparation, de prévention, d’atténuation, d’éducation et de suivi. Ce que nous avons, ce sont des menaces ou des dangers de la nature qui affectent les sociétés vulnérables.

Nous devons réduire la vulnérabilité sociale et structurelle pour rendre nos sociétés plus résilientes !

Pour donner un exemple de type de risque auquel on ne pense pas souvent :

Les éruptions sous-marines présentent des caractéristiques différentes en termes de gestion des risques par rapport aux éruptions produites sur la terre ferme. Il existe environ 70 000 km de dorsale océaniques sans données précises. Quels sont les risques et comment devons-nous les appréhender ?

Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de surveillance de l’activité volcanique dans la mer afin d’établir son éventuel danger pour les personnes et les biens, ainsi que des restrictions nécessaires au trafic maritime (sous-marins, etc..).

-

Vous parliez dans un article, du Campi Flegrei, un volcan caché sous la ville de Naples. Y a-t-il d’autres zones de risques volcaniques que l’on ne soupçonne pas ?

Il existe un phénomène volcanique rarement évoqué par son manque de recherche et sa situation géographique éloignée des plus dévastateurs : les éruptions limniques ou le dégazage brutal de dioxyde de carbone d’un lac volcanique.

Il existe 3 lacs au monde dont on parle d’éruption limnique : Il s’agit du lac NYOS (Cameroun), MONOUN (Cameroun), et KIVU (RDC-Rwanda).

Dans la nuit du 21 août 1986 vers 21h, se produit l’une des catastrophes naturelles des plus importantes de cette décennie : un nuage de dioxyde de carbone mortel libéré par le lac Nyos tuant plus de 1700 personnes et des milliers de têtes de bétail.

Le lac Nyos est un lac formé sur le flanc d’un volcan. Le magma situé sous le lac produit du dioxyde de carbone qui s’accumule dans les eaux profondes du lac. Le dioxyde de carbone est un gaz qui se dissout dans l’eau, surtout s’il est soumis à beaucoup de pression. Les 200 mètres de profondeur du Nyos supposent assez de pression pour dissoudre le gaz dans l’eau.

La libération soudaine du gaz due à un simple glissement de terrain, une explosion volcanique, un mouvement sismique, ou à une saturation des eaux en gaz changent la composition des données de rétention, les gaz remontant à la surface sous forme d’explosion.

Le dioxyde de carbone est plus lourd que l’air, incolore et inodore. Il s’est réparti comme un nuage invisible à travers collines et forêts, en tuant tous les animaux et les humains sur son chemin simplement en les empêchant de respirer de l’oxygène.

Les conséquences du lac Nyos nous interpellent sur l’ampleur d’une future catastrophe concernant le lac Kivu.

Il est situé à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il partage plusieurs caractéristiques avec le lac Nyos. Le lac Kivu a une profondeur de près de cinq cents mètres et une superficie de 2 700 km 2, presque 1 300 fois plus grand que le Nyos et des milliers de fois plus volumineux. Autour du lac Nyos, il n’y avait que quelques milliers de personnes. Autour du lac Kivu, vivent plus de deux millions d’êtres humains des deux côtés de la frontière. Il est facile de comprendre pourquoi le lac Kivu mérite le titre de lac le plus dangereux du monde. Une explosion sur le lac Kivu provoquerait une catastrophe presque sans précédent en termes de mortalité.

Le lac Kivu contient 300 fois plus de concentration de dioxyde de carbone que le lac Nyos et de surcroît contient un autre gaz le méthane. Le gaz méthane est produit par deux procédés simultanés : la réduction du dioxyde de carbone magmatique et l’oxydation de la matière organique par les activités bactériennes.

La plupart des lacs volcaniques libèrent les gaz annuellement par un mélange des eaux profondes et des eaux surfaces. Le soleil qui réchauffe les eaux superficielles des lacs permet un mouvement de convection des eaux permettant une libération continuelle des gaz. Le lac kivu est un lac méromictique, c’est-à-dire que les eaux ne se mélangent pas et sont stratifiées à différentes profondeurs.

L’extraction du gaz méthane et son exploitation par des entreprises étrangères qui semblaient apporter une solution économique pour la partie rwandaise, s’avèrent catastrophiques sur le plan environnemental. Les eaux rejetées après extraction ne sont pas remises dans leur couche d’origine ce qui accentue l’appauvrissement du lac au niveau de son écosystème. Les couches superficielles agissent comme bouclier. Les éléments nutritifs plongent dans les eaux profondes pour ne plus jamais refaire surface.

Ce sont mes rencontres avec Charles Balagizi, Chef de la section de géochimie de l’eau (géochimie et environnement) du nord Kivu, et coordinateur du Virunga Supersite qui m’a permis de me rendre compte de cette problématique réelle des éruptions limniques de ces lacs volcaniques. Ces travaux de grandes qualités, les complexités géopolitiques, géographiques, l’impact humain et environnemental ont été un des moteurs principaux de la création de la fondation.

Nos actions de soutien aux travaux de Charles, qu’ils soient matériels, humains, de formation (des équipes congolaises aux nouvelles avancées technologiques) sont pour la fondation des enjeux majeurs environnementaux, humains et économiques mondiaux.

-

Vous êtes en train de faire une série de documentaires ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Le documentaire est un moyen de divulguer les informations dans un autre format et d’avoir un impact avec un plus large public. Notre idée est de reprendre les connaissances du monde.

Nous avons 3 documentaires en projet. Un sur le travail de Charles Balagizi au Nyiragongo et le lac Kivu, une expédition dans le sud Ethiopien et une expédition de deux mois dans les îles sandwichs du sud en partenariat avec 80 Jours Voyages pour montrer l’importance de la conscience du monde volcanique et son écosystème.

-

Avez-vous d’autres projets à venir ?

Oui, mais nous manquons de fonds financiers, c’est évident.

Nos priorités sont liées aux enjeux sociaux, écologiques…

Nous avons un centre sur Barcelone depuis le mois de septembre 2020, pour être plus opérationnel sur le terrain.

Il s’agit de pouvoir offrir des produits des terres volcaniques permettant une économie durable et sociale permettant d’accroître la prévention, divulgation, et la formation aux risques.

Un livre en français sort en septembre prochain pour expliquer notre combat et la réalité de terrain. Nous sortons deux livres pour enfants en espagnol et Catalan et commençons notre plateforme internet internationale en ligne pour l’histoire, la culture et la vie quotidienne dans les zones volcaniques.

La mise en place de Volcano Care avec notre emblème Words into Action au sein de notre Foundation vient du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes UNDRR. Nous souhaitons rappeler aux politiques le rôle du principe de précaution et leur responsabilité en termes de prévention du risque de catastrophes.

Nous rappelons que nous devons établir une structure organisationnelle et identifier les processus nécessaires pour comprendre et prendre des mesures afin de réduire le degré d’exposition, d’impact et de vulnérabilité aux catastrophes, qui sont liées aux droits de l’homme, à l’environnement, à la lutte contre la corruption et au travail.

Découvrez en plus sur :

Hola Volcano Active Foundation QR

Pour découvrir toutes nos interviews, cliquez-ici

Envie de regarder des vidéos pédagogiques sur les volcans ? Lire des articles sur la géologie ou tout simplement de voyager en regardant des photos de nature et de volcan ? Retrouvez 80 Jours Voyages sur les Réseaux Sociaux !

Depuis plus d’un an, Mélanie fait partie de l’équipe 80 Jours Voyages et a pour mission, entre autres, d’animer les réseaux sociaux.

Plus de 15 vidéos ont été mises en ligne sur la page Youtube.

L’agence de voyage vous propose de regarder des vidéos pédagogiques présentées par le volcanologue Jacques-Marie Bardintzeff. Partez au Kazakhstan, en Arménie et dernièrement en Italie afin d’en savoir plus sur ses trésors naturels.

80 Jours Voyages vous propose également de voyager en observant sur 10 ans le volcan bouclier l’Erta Ale en Ethiopie ou voir quelques merveilles géologiques au Chili.

Chaque semaine, retrouvez-nous sur Facebook pour avoir en exclusivité des interviews, des actualités, les chroniques de Philippe Thiran et des articles sur la géologie, la volcanologie et la géographie.

Vous pouvez également observer la faune, la flore et des trésors géologiques et volcanologiques dans les plus de 100 photos partagées sur Instagram cette année.

80 Jours Voyages continue à faire vivre son compte Twitter et vient d’ouvrir un compte LinkedIn et TikTok !

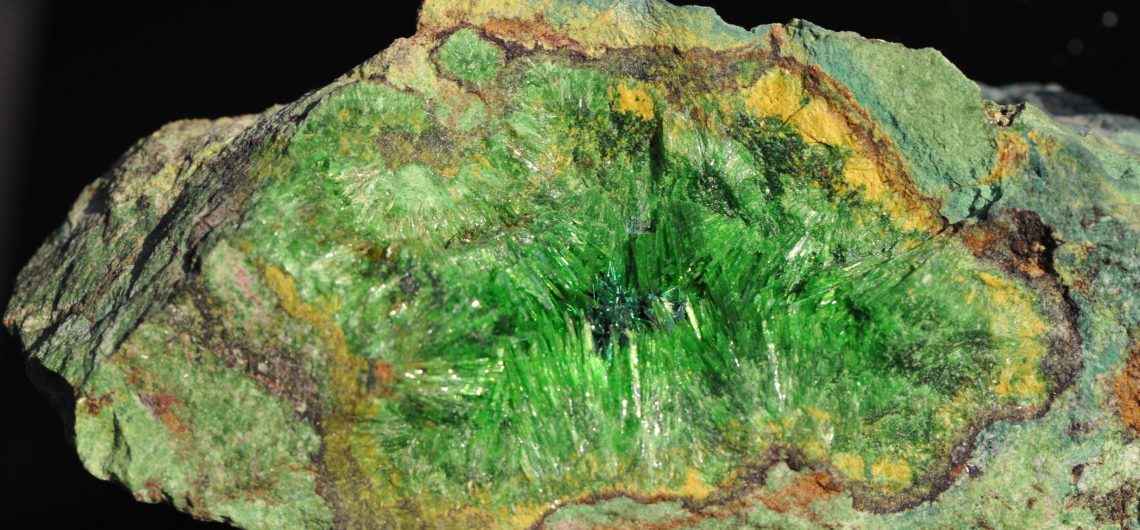

Un article de P. Thiran

Avant-Propos

L’objet de cette chronique est de jeter un peu de lumière sur l’origine du nom attribué à chaque minéral.

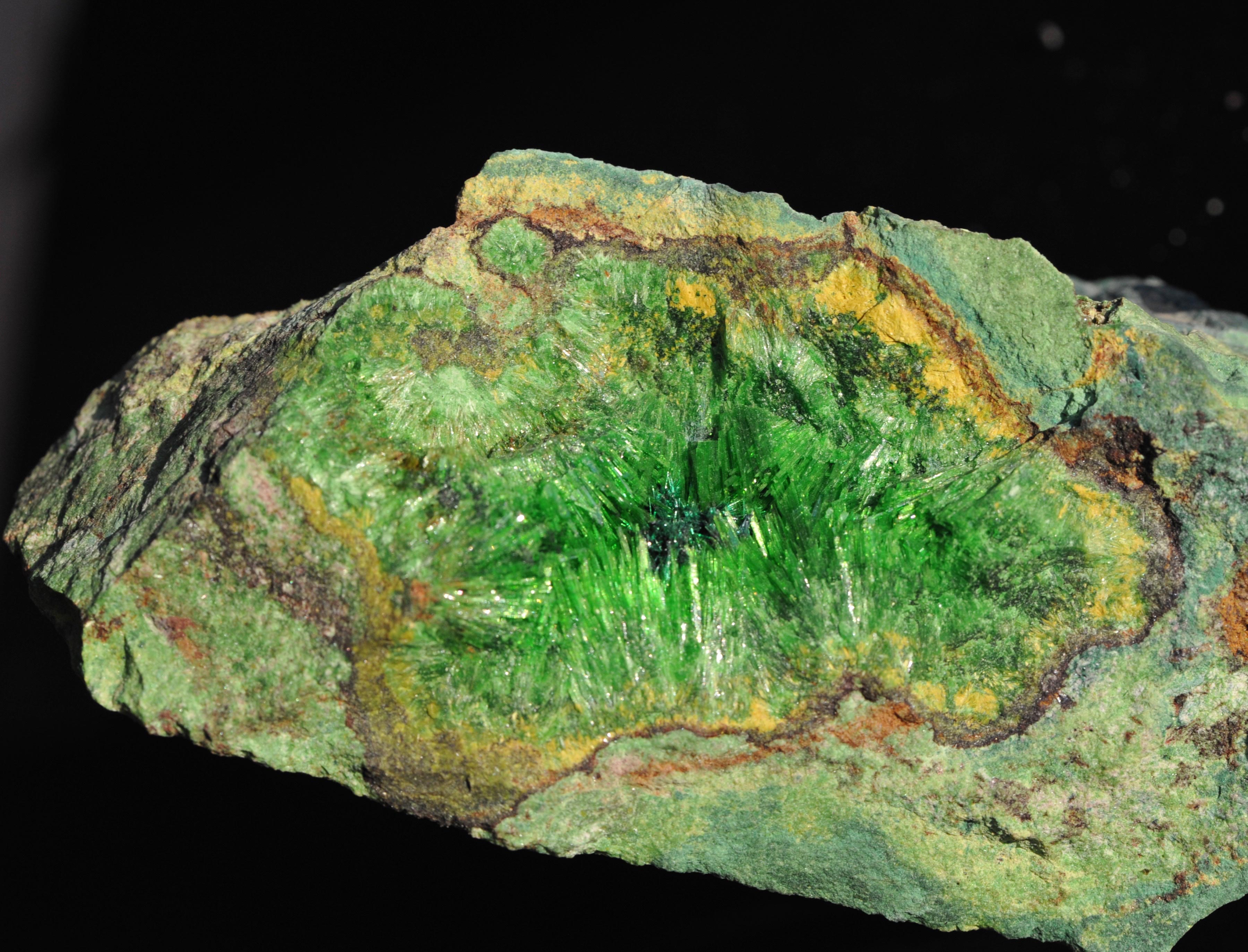

On peut, en effet, s’interroger à la lecture du nom du minéral aux fines aiguilles vertes transparentes, représenté ci-dessus : la Cuprosklodowskite, une terminologie plutôt réservée à une dictée de Bernard Pivot ou à un exercice d’élocution.

Les noms originaire de l’Antiquité

Certaines dénominations remontent à l’Antiquité, comme le Cinabre, minerai de mercure, auquel le philosophe grec Théophraste, au 3° siècle avant notre ère donna le nom de Kinnabaris. (note 1). Le naturaliste romain, Pline l’Ancien, donna le nom de Galena au minerai de plomb, lequel se nomme actuellement Galène, sulfure de plomb. Ultérieurement, le nom des minéraux découverts fut attribué pour toutes sortes de raisons, allant du patois de mineurs au patronyme d’une personnalité en rapport ou non avec la minéralogie.

L’I.M.A.

Heureusement, pour mettre de l’ordre dans cette nomenclature hétéroclite, fut créé en 1958 une institution internationale: l’International Minéral Association – I.M.A.

Sa mission est de revoir chaque dénomination, la modifier au besoin dans un but de cohérence, vérifier si le minéral est bien distinct des autres, attribuer un nom aux nouveaux soit découverts soit exhumés des caves d’un musée par exemple, retirer un nom erroné ou qui fait double emploi…

Ainsi, dans un souci de spécificité, toutes les terminaisons par le suffixe – ine – ont été remplacées par le suffixe – ite – afin d’indiquer clairement qu’il s’agit bien d’un minéral, ce suffixe provenant du grec – lithos – qui signifie – pierre.

Il s’ensuit que le total des minéraux reconnus par l’IMA varie régulièrement. Au 1 mars 2021, le nombre publié est de 5688 unités.

Pour y voir plus clair, certains spécialistes ont imaginé de trier les étymologies par catégorie.

Quelques exemples

Ce qui suit, donne un aperçu de ces travaux, en commençant, par exemple, par l’étymologie de quelques minéraux connus: le quartz, la calcite, le gypse, la fluorite, et la baryte.

– le Quartz provient de l’allemand quars , probable contraction d’un ancien terme de mineurs germaniques au 16° siècle: querertz .

– la Calcite, du latin calx, chaux, attribué en 1845 par Karl Haidinger minéralogiste autrichien,

– le Gypse, du latin gypsum signifiant plâtre,

– la Fluorite, du latin fluere, s’écouler, par allusion à son utilisation comme fondant en métallurgie, attribué en 1797 par le naturaliste italien Carlo Napione,

– la Baryte, du grec barus, lourd, par allusion à sa forte densité, attribuée en 1800 par Ludwig Karsten, minéralogiste allemand.

Quelques noms éponymes de lieux situés en France et en Belgique

– l’Autunite (phosphate d’uranium), de la ville d’Autun (Saône et Loire), minéral radioactif et très fluorescent de couleur verte sous lumière U.V. Il fut exploité en plusieurs endroits de France, comme matière première des centrales nucléaires françaises,

– la Bauxite (oxyde d’aluminium), des Baux de Provence (Bouches du Rhône), source principale d’aluminium,

– la Montmorillonite, silicate complexe, important constituant des sols, de la ville de Montmorillon (Vienne),

– la Trimounsite, (silicate de titane), de la carrière de talc de Trimouns, la plus grande du monde, située à 1800 m au-dessus du village de Luzerac dans l’Ariège (Pyrénées).

– l’Ardennite (silicate complexe), découverte à Salmchâteau dans les Ardennes belges,

– l’Ottrélite (alumino-silicate), du village de Ottré (Vielsalm) dans la province de Luxembourg, Belgique,

– la Kolwézite, (carbonate de cuivre et de cobalt) de la localité minière de Kolwési, province du Katanga, R.D.Congo.

Quelques noms en rapport avec la personne qui a découvert ou analysé la première ou en l’honneur d’une personnalité

– la Becquerelite, hydroxyde d’uranium, dédié au chimiste et physicien français Henri Becquerel, qui découvrit par hasard la radioactivité,

(note 2)

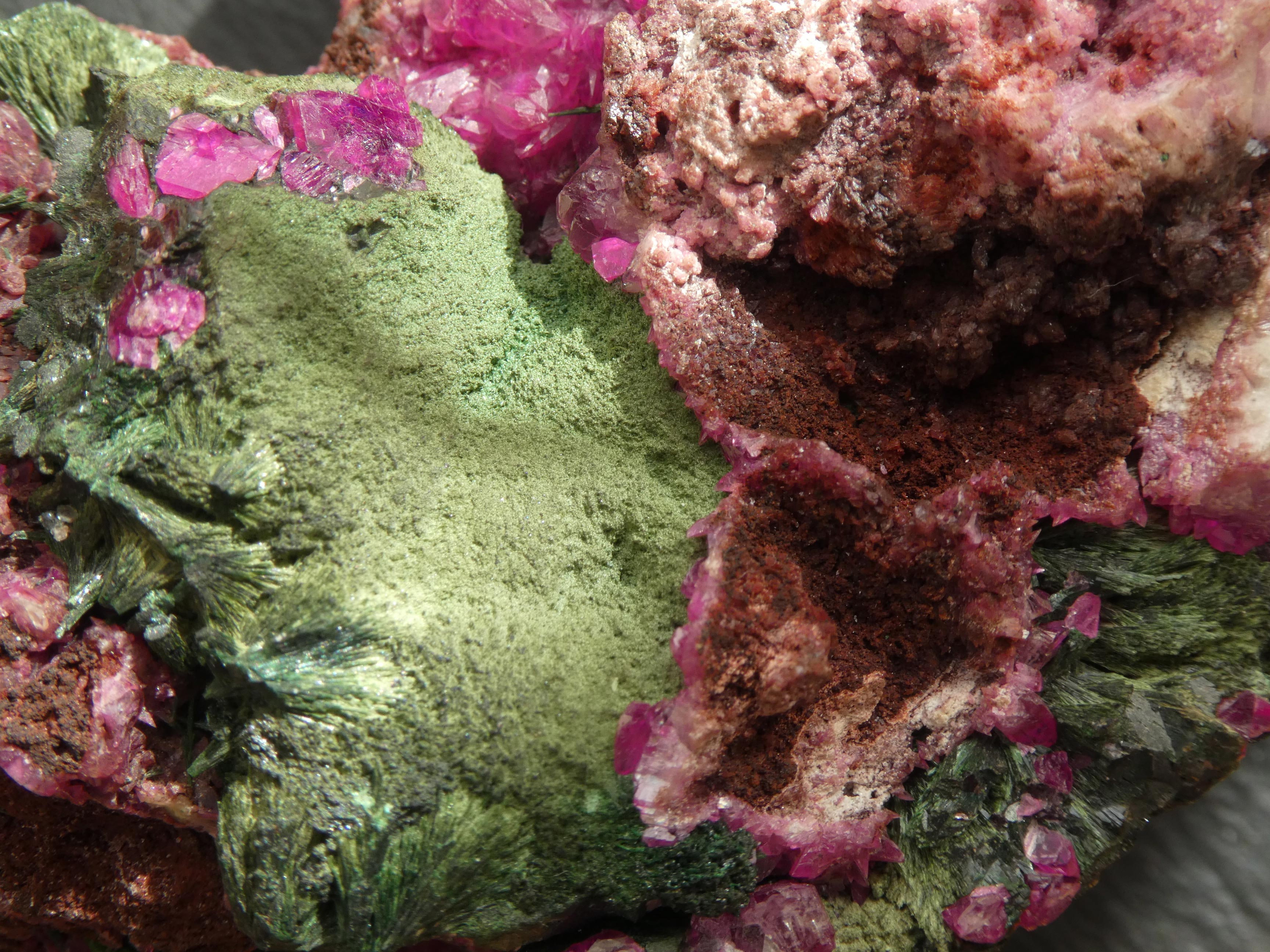

– la Cuprosklodowskite, silicate d’uranium, dédié à Marie Curie, polonaise née Maria Sklodowska, qui découvrit le Radium et l’appliqua à la médecine. Elle fut aussi la première femme à recevoir le Prix Nobel en 1911,

– la Curite, hydroxyde d’uranium, dédié à Pierre Curie, physicien français, époux de Maria Sklodowska, pionnier en radioactivité avec son épouse,

– la Carnotite, vanadate d’uranium, dédié à Marie-Adolphe Carnot, chimiste français, auteur du Traité d’analyses des substances minérales en 1904,

– l’Haüyne, silicate complexe de roches volcaniques, dédié à René-Just Haüy, célèbre scientifique français du 18° siècle, considéré comme le père de la cristallographie,

– la Lacroixite, phosphate anhydre, dédié à Alfred Lacroix, minéralogiste français du 19° siècle, célèbre pour son traité sur la Minéralogie de France et de ses colonies, paru à la fin du siècle.

– la Buttgenbachite, nitrate de chlore, dédié à Henri Buttgenbach, éminent professeur de minéralogie à l’université de Liège, qui publia en 1947 un ouvrage de référence les Minéraux de Belgique et du Congo Belge,

– la Cornétite, phosphate de cuivre, dédié au géologue belge Jules Cornet, qui s’illustra en découvrant à la fin du 19° siècle, l’immense richesse minérale du Haut-Katanga de la R.D.C. (note 3)

– la Césarolite, hydroxyde de plomb, dédié à Guiseppe Césaro, professeur à l’université de Liège au début du 20°siècle, qui s’illustra par des recherches et des descriptions de la cristallisation de centaines de minéraux, (note 4)

– la Deliensite, sulfate d’uranium, dédié en 1997 à Michel Deliens, docteur en minéralogie à l’Institut des Sciences Naturelles de Belgique, qui s’illustra par de nombreuses publications dont le recensement de 176 minéraux secondaires de l’uranium en 1993,

– la Vandenbrandéite, hydroxyde d’uranium, dédié en 1932 au géologue belge Pierre Van den Brand, qui mit en évidence les gisements de transition entre les uranifères et les cupro-cobaltifères comme le gisement de Kalongwe, région de Kolwézi, Katanga, R.D.C.

– la Valentinite, oxyde d’antimoine, dédié à Basil Valentin, alchimiste allemand du 16° siècle, qui découvrit les propriétés de l’antimoine.

Notes

Note 1: Ce minerai, sulfure de mercure, s’exploitait alors dans la région minière du Laurion, au sud d’Athènes, dont les ressources minérales en argent, cuivre et plomb, contribuèrent, à la puissance d’Athènes durant la période Classique de l’Antiquité (5° siècle BC).

Note 2: Becquerel rangea dans un tiroir des plaques photographiques et des sels d’uranium pour des recherches sur la fluorescence. Quand il voulut réutiliser ses plaques, il découvrit qu’elles étaient devenues inutilisables car impressionnées et, ce, à l’abri de la lumière. Il s’agissait d’un nouveau rayonnement: la radioactivité.

Note 3: Pour ce relevé, Jules Cornet était seulement armé d’un bloc-notes et d’une paire de jumelles. Il observa qu’aux endroits où les locaux exploitaient du minerai de cuivre, la végétation avait complètement disparu. Il rechercha alors des points hauts et de là repéra les endroits dénudés qu’il supposa recouvrir des gisements de cuivre. Ce fut bien le cas.

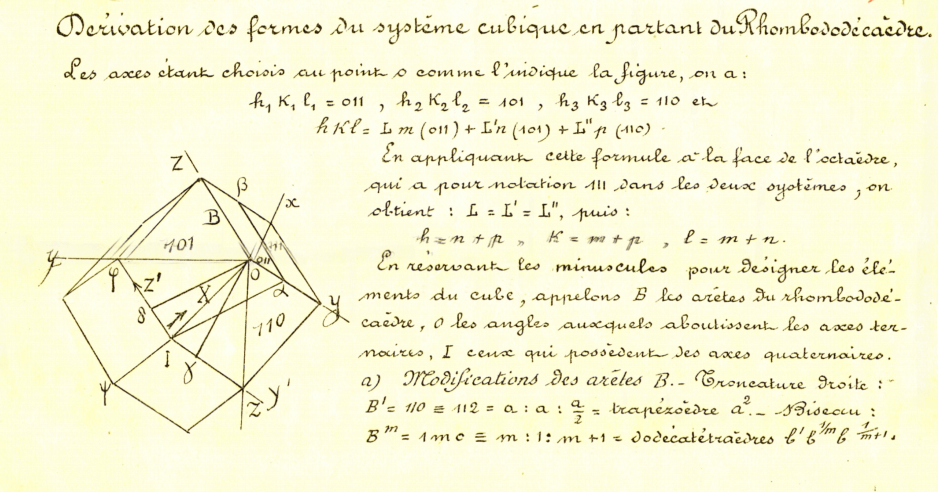

Note 4: Extrait du cours de cristallographie de G. Cesaro de 1902 tel qu’utilisé par ses étudiants.

Sources bibliographiques :

– La grande Encyclopédie des Minéraux, Pierre Bariand, Grund, 1987,

– Minerals with a French Connection, Fr. Fontain et R. Martin, Association Minéralogique du Canada,2017,

– Les minéraux de Belgique, F. Attert, M.Deliens, A.Fransolet et E.Van Der Meersche, Institut des Sciences Naturelles de Belgique, 2002,

– Minéraux, le guide des passionnés, J.Lebocey, Edition du Piat, 2019,

– List of all Minerals recognized by I.M.A., site Web <www.ima-mineralogy.org>, mars 2021,

– Data base de Mindat, site Web <www.mindat.org>, mars 2021,

– Liste I.M.A. des Minéraux de Belgique 2018, J.Lapaire, contributeur I.M.A.

Cliquez-ici pour découvrir toutes les chroniques de P. Thiran.

Cliquez-ici pour découvrir en vidéo nos voyages volcaniques !

La minéralogie comme la volcanologie sont des sciences qui évoluent avec le temps au fur et à mesure de l’avancée de la recherche et des connaissances. Ce qui est vrai à un instant T peut être remis en cause le lendemain.

Philippe Thiran, l’auteur de ce post, se tient à disposition de ceux qui voudraient échanger à propos des notions géologiques présentées. Vous pouvez nous contacter pour avoir ses coordonnées personnelles.

Un article de P. Thiran

Avant- Propos

Dans la première partie de cette chronique, il était expliqué comment notre planète contenait 1500 espèces minérales il y a 2,5 Mrda. Cette seconde partie va montrer comment apparurent 2700 minéraux supplémentaires pour atteindre le total actuel de 5200 espèces identifiées et reconnues officiellement.

Le “Great Oxydation Event”

Ce nouvel apport, le quatrième, est dû au “Great Oxydation Event”, comme le qualifie Robert M. Hazen, géophysicien au Carnegie Institution, qui est considéré comme pionnier de l’évolution de la minéralogie terrestre.

Il y a 2,5 Mrda, l’atmosphère terrestre était privée d’oxygène, ce dernier élément étant engagé seulement sous forme d’eau et gaz carbonique. A partir de cette époque, commença à intervenir l’interaction entre le vivant (ou l’organique) et le minéral, laquelle va être à la base de l’apparition de nouveaux minéraux.

Les minéraux sources d’énergie

Dans un premier temps, ce sont les minéraux existants qui vont permettre le développement des premières formes de vie, les bactéries, en leur apportant l’énergie nécessaire grâce à leurs propriétés chimiques. Au cours de ce processus, se créèrent d’immenses dépôts de fer rubannés, (alternance d’oxydes de fer rouges et de silice blanche) appelés itabirites, qui se déposèrent au fond des océans et qui constituent 90 % des gisements de fer actuellement en exploitation, notamment en Australie. La poursuite du développement de la vie bactérienne amena un nombre suffisant de cyanobactéries ( ou algues bleues) à la surface des océans pour progressivement apporter de l’oxygène dans l’atmosphère par absorption du gaz carbonique ( CO2) et rejet d’oxygène sous l’action de la lumière solaire, c’est à dire par photosynthèse.

Parmi les traces de cette activité bactérienne qui subsistent de nos jours, on peut voir dans le sud du Maroc de vastes dépôts de Stromatolites, constructions laminées de carbonates.

N.B. Les cyanobactéries sont encore actives de nos jours.

L’oxygène source de développement pour les végétaux

La présence d’oxygène dans l’air permit le développement de végétaux sur les terres émergées qui, à leur tour contribuèrent, par photosynthèse de leur chlorophylle, à l’accroissement de l’oxygène dans l’atmosphère terrestre. Progressivement, la teneur en oxygène s’accrût, mais il fallut environ 2 Mrda pour atteindre la valeur actuelle de 21%. La formation de nouveaux minéraux se réalisa progressivement en fonction de la disponibilité de l’oxygène dans l’atmosphère terrestre. En effet, pour former des composés oxydés stables, les éléments comme le fer, le nickel, le cuivre, le cobalt, le manganèse, le plomb, l’uranium, … ont besoin d’une quantité d’oxygène qui leur est propre. Par exemple, avec le cuivre, se forma d’abord l’oxyde rouge, la cuprite, et ultérieurement les minéraux plus oxydés, comme l’azurite bleue et la malachite verte.

C’est selon une chronologie similaire, qu’apparurent successivement les composés minéralogiques de complexité croissante des éléments atomiques cités ci-dessus.

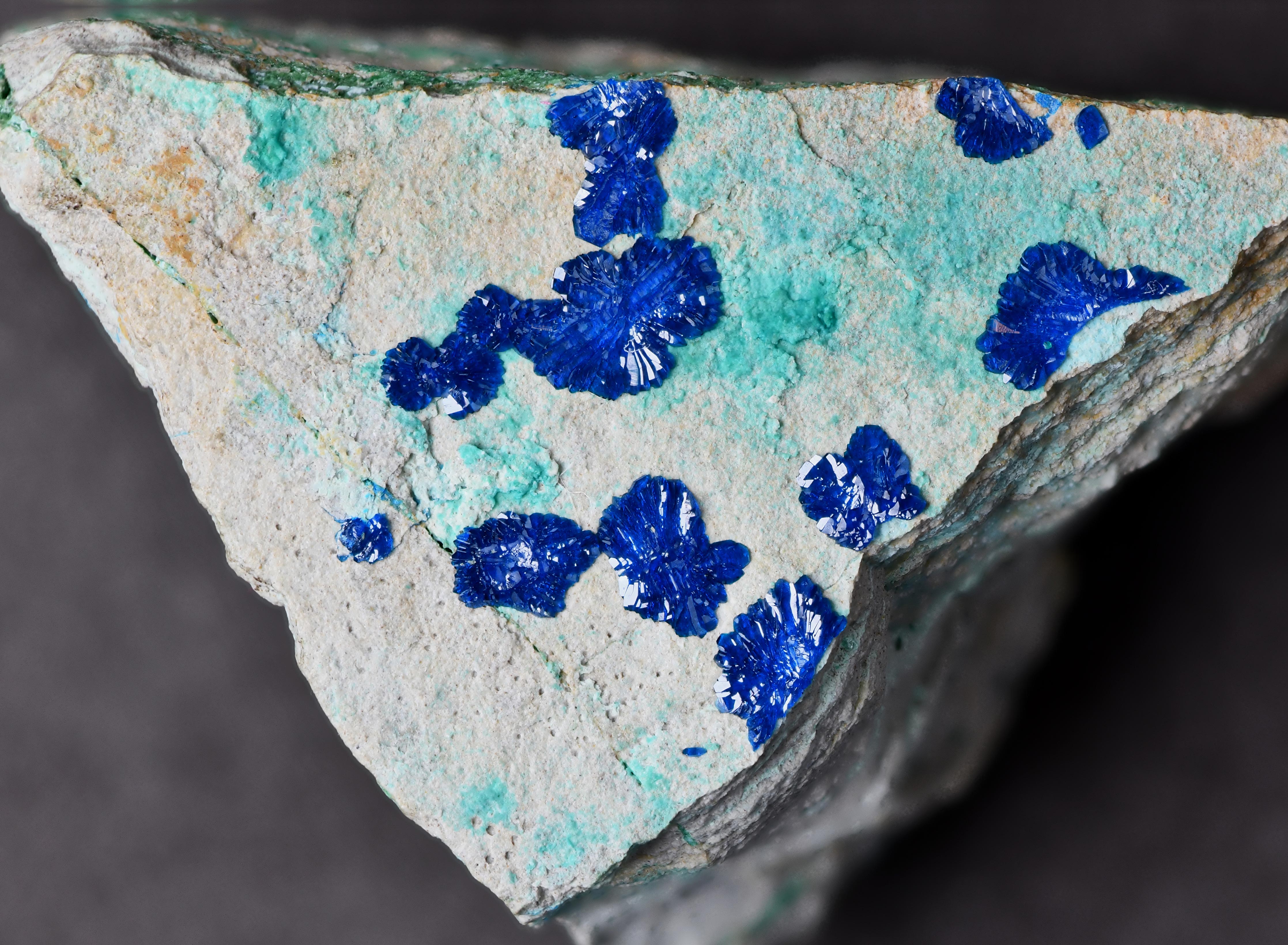

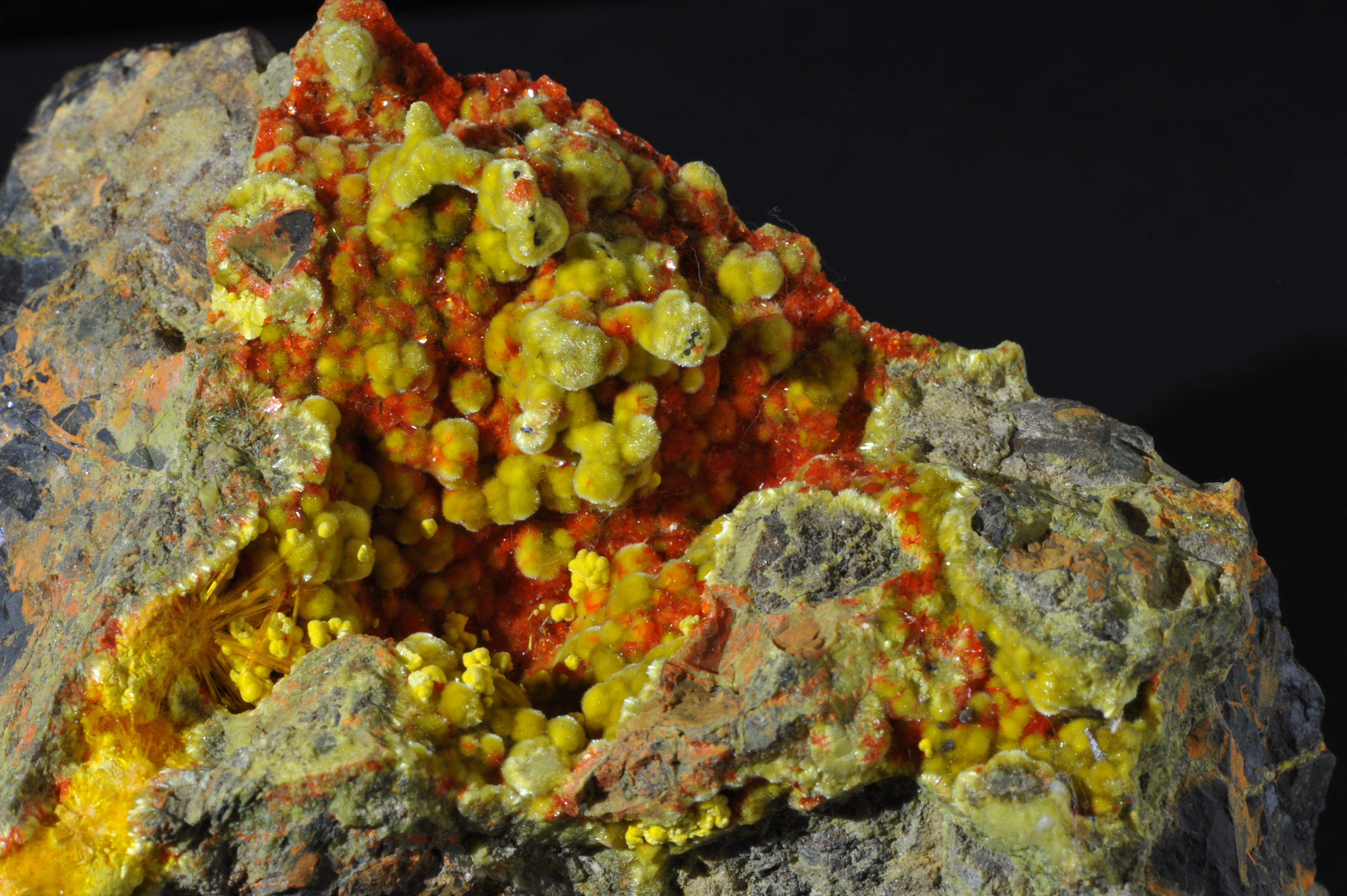

Des minéraux richement colorés

Contrairement aux minéraux des phases précédentes qui étaient de couleur sombre, parfois brillante comme les sulfures, les minéraux de cette quatrième phase sont richement colorés:

- les uranifères offrent une palette de couleurs fascinantes,

- des composés du cuivre des verts et des bleus attrayants,

- certains du cobalt du pourpre brillant,

- d’autres du plomb du rouge orangé ou du vert jaunâtre,

- et beaucoup d’autres que l’on peut admirer dans les publications ou les expositions sur la minéralogie

Les minéraux aujourd’hui

De nouveaux minéraux, à base d’oxydes de fer et de manganèse apparaissent encore de nos jours, dans les argiles sous l’action de bactéries. Enfin, il a peut-être des minéraux qui n’ont pas encore été découverts. Cette hypothèse est soutenue par le fait que certaines exploitations minières ont révélé des composés minéralogiques que l’on n’a pas trouvés ailleurs.

Ce qui précède amène à considérer que le nombre de 5200 minéraux officiellement reconnus est probablement provisoire.

A noter enfin, que sur la planète Mars on n’a trouvé jusqu’à présent qu’environ 500 minéraux et 300 sur la Lune, en raison de l’insuffisance de chaleur interne et d’eau sur ces deux planètes.

Sources bibliographiques pour les 2 parties.

– The Story of the Earth, Robert M.Hazen, Penguin Books, 2013,

– Mineral Evolution, Robert M.Hazen, The Mineralogical Record, volume 46, Nov.Dec. 2015,

– Ce que disent Les Minéraux, Patrick Cordier et Hugues Leroux, Belin, 2008,

– Roches et Minéraux du Monde, Ronald L. Bonewitz, Delachaux et Niestlé, 2014,

– 101 Minéraux et Pierres Précieuses, Jean-Claude Boulliard, Dunod, 2016,

– L’Evolution des Minéraux, Pierre Gatel, Le Cahier des Micromonteurs, Hors-série Mars 2018.

Cliquez-ici pour découvrir toutes les chroniques de P. Thiran.

Cliquez-ici pour découvrir en vidéo nos voyages volcaniques !

La minéralogie comme la volcanologie sont des sciences qui évoluent avec le temps au fur et à mesure de l’avancée de la recherche et des connaissances. Ce qui est vrai à un instant T peut être remis en cause le lendemain.

Philippe Thiran, l’auteur de ce post, se tient à disposition de ceux qui voudraient échanger à propos des notions géologiques présentées. Vous pouvez nous contacter pour avoir ses coordonnées personnelles.

Un article de P. Thiran

Définition d’un minéral

Un minéral se définit globalement comme un assemblage d’atomes qui est structuré selon un des sept systèmes dits cristallins définis par René Just Haüy à la fin du XVIIIème siècle.

Il se définit également par sa composition chimique qui lui confère des propriétés de réactivité avec d’autres éléments.

A ce jour, il y a sur notre planète plus de 5200 minéraux distincts identifiés et reconnus par l’IMA ( International Mineralogical Association).

Le premier minéral

Leur histoire commence bien avant la formation de notre système solaire, soit il y a plus de 4,6 milliards d’années (Mrda).

Lorsqu’après le Big Bang (14,5 Mrda) et la formation du premier système stellaire, la température et la pression qui régnait dans l’Univers, diminuèrent suffisamment ( jusqu’à environ 4000°C et 50 kbar), le premier minéral, le diamant, se forma par assemblage d’atomes de carbone préexistants.

Suivirent des alliages fer-nickel, des minéraux réfractaires comme le corindon (oxyde d’aluminium) et le rutile (oxyde de titane), des composés ferro-magnésiens comme les spinelles et le groupe olivine.

Au total une douzaine de minéraux qui, selon les auteurs sont appelés “primitifs”, “ancestraux”, voire “grains présolaires”.

D’une douzaine de minéraux à 250

Un deuxième apport de nouveaux minéraux eut lieu lors de la formation de notre système solaire il y a 4,5 Mrda comprenant le soleil et son ensemble de planètes dont la nôtre.

Comme les autres systèmes stellaires, le nôtre s’est formé par concentration de gaz d’hydrogène et d’hélium, et de poussières interstellaires contenant les minéraux primitifs. Les deux gaz deviennent le combustible du soleil, tandis que les poussières s’agglomèrent pour former des corps solides: les astéroïdes qui incluent les météorites, les plus petits d’entre eux.

C’est l’accrétion ou agglomération des astéroïdes qui va donner naissance aux planètes.

Les chocs provoqués par cette opération ont fait fondre et cristalliser une partie des minéraux primitifs ce qui a donné naissance à de nouveaux minéraux dont le Zircon (silicate de zirconium, très résistant et faiblement radioactif).

Ce dernier devient le plus vieux minéral terrestre. Il a été trouvé dans des gneiss en Australie et en Antarctique et a été daté de 4,3 Mrda.

A ce stade de formation de la Terre, on dénombre un total de 250 minéraux.

La multiplication des minéraux grâce aux phénomènes volcaniques

Ce sont des phénomènes volcaniques intenses qui ont présidé à la mise en place de la structure actuelle de notre planète et qui ont contribué à un troisième apport substantiel de minéraux.

Initialement les minéraux pré-existants s’étaient localisés dans le manteau, à l’exception du fer et du nickel qui s’étaient concentrés dans le noyau.

Par la suite, des zones de la partie supérieure du manteau sont entrées en fusion partielle, créant des magmas riches en Péridotites (roches de minéraux ferro-magnésiens) et aussi de la Kimberlite (roche magmatique contenant le diamant).

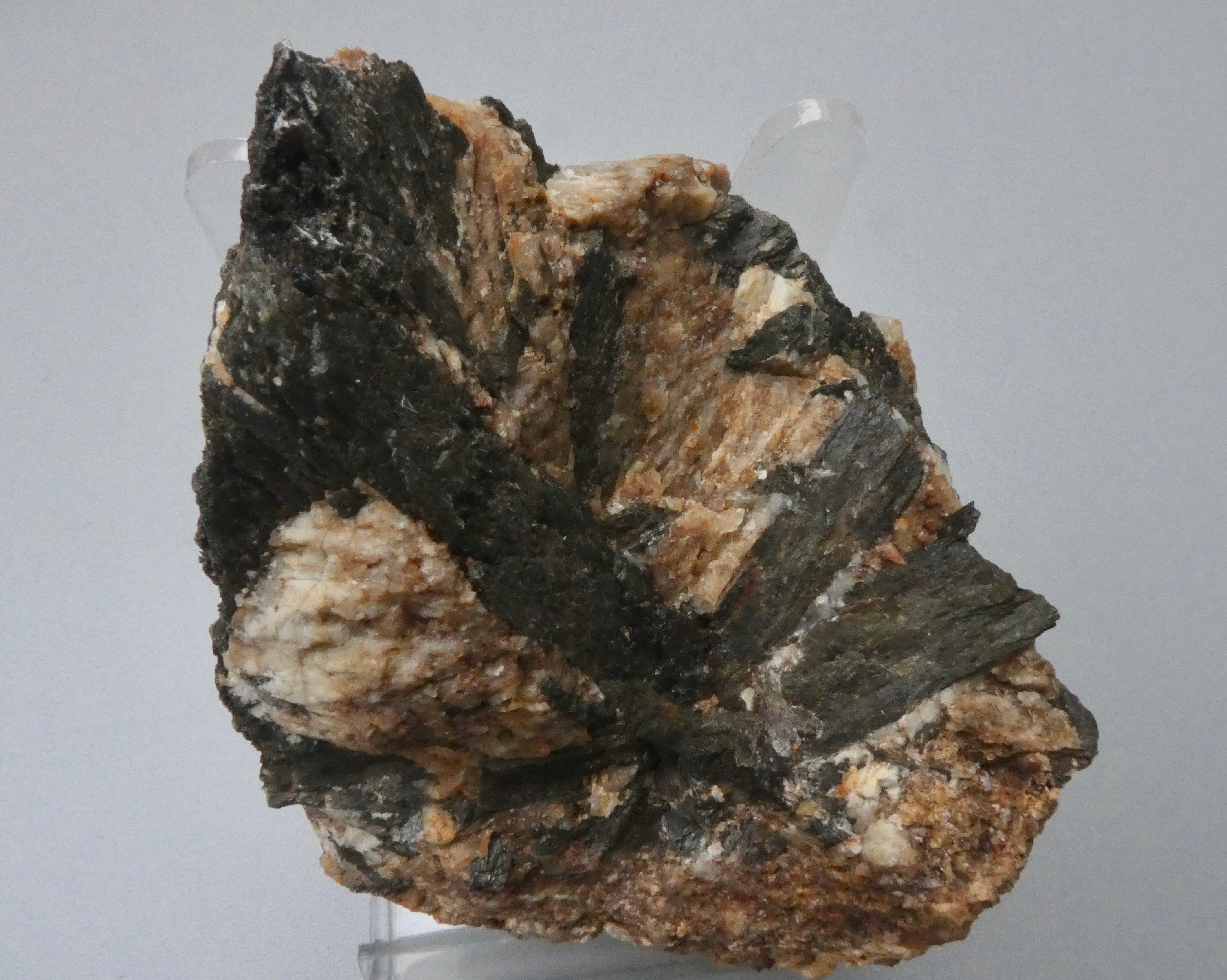

Des éruptions volcaniques se succédèrent amenant les minéraux des magmas qui avaient cristallisé comme ceux du groupe de l’Olivine, les pyroxènes, les amphiboles (comme l’Hornblende), les micas (comme la Muscovite ou mica blanc), les feldspaths, le Quartz ( oxyde de silicium).

Ces éruptions amènent aussi de la vapeur d’eau et des gaz sulfurés, initialement dissouts dans le manteau, lesquels contribuent à la formation de divers hydrates, hydroxydes, sulfures et sulfates (comme la Blende et la Galène, sulfures de zinc et de plomb respectivement).

Des intrusions magmatiques entrainent des éléments comme le béryllium, le bore, le fluor, le lithium, … qui forment des béryls (comme l’émeraude), des tourmalines (comme la variété noire ou schorl), des topazes aux couleurs variées, du Spodumène (source de lithium),…

Les mouvements des plaques tectoniques entrainent, par métamorphisme, l’apparition de nouveaux silicates dont les Grenats, le métamorphisme étant la transformation d’un minéral par élévation de température et/ou de pression.

En particulier, les phénomènes de subduction, soit l’enfoncement de plaques l’une sous l’autre jusqu’à grande profondeur, entrainent également la transformation des minéraux présents dans ces plaques, les minéraux transformés étant regroupés sous la dénomination d’Ophiolites.

L’ensemble de ces actions conduisit à un apport de 1250 nouveaux minéraux, ce qui donna, sur notre planète, un total de 1500 minéraux vers 2,5 Mrda.

La seconde partie de cette chronique expliquera comment notre planète contient actuellement environ 5200 minéraux distincts.

Sources Bibliographiques pour les deux parties :

La minéralogie comme la volcanologie sont des sciences qui évoluent avec le temps au fur et à mesure de l’avancée de la recherche et des connaissances. Ce qui est vrai à un instant T peut être remis en cause le lendemain. Philippe Thiran, l’auteur de ce post, se tient à disposition de ceux qui voudraient échanger à propos des notions géologiques présentées. Vous pouvez nous contacter pour avoir ses coordonnées personnelles.