De retour de nos voyages « éruption express » de juillet pour assister à l’éruption en cours à Reykjanes (Litli Hrutur), nous vous proposons quelques clichés pris lors des ces séjours.

De retour de nos voyages « éruption express » de juillet pour assister à l’éruption en cours à Reykjanes (Litli Hrutur), nous vous proposons quelques clichés pris lors des ces séjours.

Le voyage pour observer l’éruption de carbonatite du volcan Ol Doinyo Lengaï en Tanzanie organisé en juin 2023 a permis de faire une modélisation 3D du cratère que vous pouvez observer ci-dessous.

Retrouvez nos prochains départ pour observer l’éruption de l’Ol Doinyo Lengaï en Tanzanie.

CLIQUEZ sur la flèche pour activer le mode interactif et faire la visite du cratère à 360°

Violente explosion du volcan SHIVELUCH au Kamtchatka en Russie

Il neige des cendres sur le péninsule du Kamtchatka en Russie

Trois jours après la puissante explosion du Bezymianny dont la colonne de cendres a atteint 12 km d’altitude, son voisin le Shiveluch a fait largement mieux : 16 km !!! Et ce pourrait bien être la plus puissante activité explosive de l’année !

Les images du volcan sont pour l’instant absentes, celles de l’activité sont assez rares : il faudra donc patienter pour en savoir plus sur ce qu’il s’est passé. Quoi qu’il en soit, les conséquences de cette éruption sont bien modestes au regard de cette formidable activité explosive, car l’endroit est désertique. Klioutchi, le village le plus proche du volcan se trouve à 50 km au sud, s’est réveillé avec un dépôt de cendres qui atteint 8,5 cm : du jamais vu depuis 60 ans à cet endroit !

Pour en savoir plus, voici l’article Futura de Ludovic Leduc, pour Objectif Volcans

Sources : KVERT, VAAC de Tokyo

Découvrez les volcans avec Ludovic Leduc lors de notre voyage en Sicile sur les volcans Etna et Stromboli

Les volcans fument en raison de la présence de gaz et de vapeurs d’eau. Le dégazage est favorisé par l’accès du magma chad à la surface. Les gaz volcaniques les plus courants sont la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone, le soufre et les composés halogénés. Ces gaz peuvent être dangereux pour les populations environnantes car ils peuvent provoquer des problèmes respiratoires et des effets toxiques sur les cultures. Certains gaz, comme le dioxyde de soufre, peuvent également contribuer à la formation de pluies acides. Le panache volcanique peut varier en couleur et en densité en fonction de la présence de cendres volcaniques. Plus il y a de cendres, plus le panache sera sombre et dense.

Sur celle photo du volcan Bromo en éruption sur l’île de Java, on distingue bien la différence de densité de cendre dans le panache volcanique.

Retrouvez nous départs « éruption express » pour assister aux éruptions

Une éruption a débutée le 8 février 2023 sur le volcan Karangetang sur la petite île de Siau au Nord du Sulawesi. Cette nouvelle phase d’activité d’un des volcans les plus souvent en éruption d’Indonésie était l’occasion pour 80 Voyages d’y retourner d’y retourner et de rapporter quelques images et observations.

Nouvelle phase d’éruption sur le volcan MERAPI, sur l’île de Java en Indonésie.

Cette seconde partie sur les ressources minérales de Namibie est consacrée à l’exploitation industrielle de l’or, du cuivre, du zinc et du plomb, ainsi qu’au développement de l’extraction du lithium.

Elle s’intéressera ensuite aux exploitations artisanales.

Exploitation industrielle

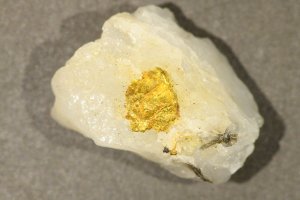

La Namibie fait également partie des producteurs mondiaux de l’Or, mais à petite échelle, sa production annuelle représentant moins de 1% de la production mondiale qui s’élève à 3200 t ces dernières années. N’empêche que la Namibie continue à attirer les investisseurs étrangers pour le développement de nouvelles mines.

L’or se rencontre dans une zone d’environ 60.000 km2 qui s’étend sur 300 km au nord-est de la ville de Karibib avec une largeur de 200 km, le tout au nord de la capitale Windhoek. Là, se sont formées, il y a 500 millions d’années, des veines de quartz aurifères au sein de la “ Damara Orogenic Belt”. (note 1)

La concentration de l’or y est très faible entre 1,2 et 1,7 g par tonne.

Actuellement dans cette zone, deux mines sont en exploitation, deux projets en cours d’études et une zone réservée à la prospection.

Navachab est la plus ancienne. Le gisement fut découvert en 1984 et la production démarra en 1989. Son exploitation est encore actuellement à ciel ouvert; des travaux sont entamés pour son exploitation souterraine.

Plusieurs compagnies canadiennes en furent successivement propriétaires jusqu’en 2014 où elle fut acquise par un fonds souverain du Quatar qui maintenant cherche à s’en débarrasser, le prix de l’or étant trop faible pour couvrir les frais de l’exploitation souterraine.

A titre indicatif, la production de la mine fut de 1,4 t d’or en 2018.

Otjikoto est la seconde mine en cours d’exploitation, située à une centaine de km au nord-est de Navachab.

La production débuta en 2014 en exploitation à ciel ouvert qui s’étend actuellement sur 1500 m en longueur, 500 m en largeur à une profondeur de 500 m.. La poursuite de celle-ci se fera via un réseau de galeries souterraines en cours de préparation, y compris le forage du puits d’accès.

A titre indicatif, la production fut de 5,6 t en 2021.

Cette mine appartient à 90% à une société canadienne, spécialisée dans l’exploration et l’exploitation de gisements aurifères. Outre en Namibie, elle est active au Mali et aux Philippines.

Les deux projets miniers visent à exploiter les gisements de Twins Hills et d’Ondundu lesquels font aussi partie de la Ceinture Orogénique du Damara. Ils sont menés par une autre société minière canadienne qui a jeté son dévolu sur l’exploration et l’exploitation de l’or en Namibie, pays qui présente des garanties suffisantes de stabilité politique et sociale et qui est doté dans cette région des infrastructures nécessaires.

Twin Hills Gold Project est situé au nord et à quelques km de la mine de Navachab. Le gisement fut découvert en 2019 et fin 2022, la société canadienne qui détient seule ce project, obtint une licence d’exploitation pour 20 ans.

Les travaux préparatoires pour une exploitation à ciel ouvert, ont débuté. Le démarrage de la mine est prévu en 2025. Sa production serait de l’ordre de 4,8 t d’or par an.

Ondundu Gold Project, est à un stade moins avancé bien que le gisement fut découvert en 1917.

Il est situé à 190 km au sud-ouest de la mine d’Otjikoto. Il fut exploité de manière artisanale par traitement d’alluvions et extraction souterraine à faible profondeur, de 1923 à 1945.

De nombreuses études géologiques en vue de son exploitation industrielle, se déroulèrent de 1999 à 2009. Finalement ce project et sa licence de prospection fut acquise par la société canadienne (dont question ci-avant) en juillet 2022.

Cette société obtint en même temps les licences pour explorer une zone de 2700 km2 au nord-est de la ville de Karibib, le Karibib Project.

Actuellement, la production de Cuivre est plutôt confidentielle: moins de 0,1% de la production mondiale de 20 millions de t en 2022. (note 2).

La seule mine actuellement en exploitation, est la mine de Tschudi située à 20 km à l’ouest de Tsumeb.

Le gisement qui fait partie de ”l’Otavi Mountain Land Copper” (note 3) est exploité à ciel ouvert. La teneur en cuivre des minerais est faible, autour de 0,8 % Les minerais se composent de minéraux oxydés, et sulfurés en profondeur. (photos 3 et 4)

|

|

|

Deux autres mines ont été arrêtées et la reprise de production est en cours ou à l’étude.

La mine souterraine de Kombat située dans les environs de Grootfontein au nord-est du pays, fut de 1962 à 2008, le principal producteur de cuivre. L’inondation de la mine fut la raison de son arrêt en 2008.

Mais en 2021, une société minière canadienne, qui avait pris une participation de 80%, reprit la production en faisant baisser le niveau de l’eau par pompage et en travaillant à ciel ouvert.

En continuant le pompage, la société compte reprendre l’exploitation souterraine en 2024 avec une production de 14.000 t de cuivre.

L’autre mine: Khusib Springs, située dans la même région, est à l’arrêt depuis 1995 Son gisement fait aussi partie de l”Otavi Mountain Land Copper District” et présente une forme tubulaire quasi verticale, similaire à celle de la mine historique de Tsumeb (voir 1° partie). Une compagnie de forage australienne a entrepris une campagne de sondage avec l’intention de reprendre la production de cuivre.

Suite aux prévisions d’augmentation importante de la demande de cuivre pour satisfaire les besoins de la transition énergétique, de nombreux projets sont en cours d’études par des sociétés minières australiennes et canadiennes.

Parmi ceux-ci, Omitionire Copper Project, localisé à 120 km au nord-est de Windhoek et dont le gisement fait partie de la “Kalahari Copper Belt” (note 3).

Ce gisement de type tabulaire, est constitué d’un empilements de lentilles inclinées vers l’est. Sa teneur en cuivre est de l’ordre de 0,6 % et le minerai principal est un sulfure, la chalcocite.

La société minière australienne, auteur de ce projet, prévoit l’exploitation à ciel ouvert de ce gisement. Des infrastructures de transport sont disponibles à proximité, et, compte tenu des 300 jours d’ensoleillement par an, une partie des besoins en électricité seront couverts par de l’énergie photovoltaïque.

Dans la même région, à 45 km au nord-est de Winhoek, se développe le Ongombo Mining Project par une société minière basée à Londres, qui a reçu la licence d’exploitation fin 2022. Il est prévu que celle-ci démarre comme mine à ciel ouvert pendant que les travaux préparatoires à l’exploitation souterraine se poursuivent.

Enfin, différentes sociétés minières se disputent l’octroi de concessions afin de continuer la prospection de la “Kalahari Copper Belt”.

La Namibie est également un producteur de Zinc auquel le Plomb est souvent associé dans les gisements. En 2020, sa production fut de 62.000 t de zinc métal soit 0,5 % de la production mondiale.

La mine la plus importante est celle de Rosh Pinah, située au sud du pays à une vingtaine de km au nord du fleuve Orange, frontière avec l’Afrique du Sud.

La minéralisation est logée dans des sédiments détritiques d’origine volcanique, formés à la fin de l’ère précambrienne, il y a environ 600 millions d’années. Elle s’étend sur une profondeur de +/-1250 m. La teneur du minerai est en moyenne de 3 % de zinc et de 2 % de plomb.

L’exploitation souterraine du gisement débuta en 1969, sous la direction successive de différentes sociétés minières étrangères.

En 2011, l’importante entreprise anglo-suisse Glencore, spécialisée dans l’extraction et le négoce des matières premières, prit une participation de 80 %.

Elle la revendit en 2017 à une compagnie minière canadienne qui se consacrait à l’extraction du zinc.

A cette époque, la mine produisait +/- 42.000 t de zinc métal.

Alors que cette société préparait le doublement de la production à partir de 2024, elle tomba en faillite suite à des déboires importants d’exploitation et financiers dans une mine en sa possession au Burkina Faso.

La vente de sa participation dans la mine de Rosh Pinah à un fonds d’investissements dans le secteur minier basé à Londres, est en cours.

A 20 km au nord de la mine de Rosh Pinah, Skorpion Zinc non seulement extrayait le minerai de zinc selon la méthode à ciel ouvert mais aussi le raffinait, et ce à partir de 2003.

Les opérations d’extraction durent être arrêtées en 2020, suite à des instabilités de terrain et sa raffinerie fut reconvertie par une société d’Afrique du Sud.

D’autres projets visent à exploiter les ressources de gisements polymétalliques dont le vanadium, le plomb, l’argent, … que renferment “ l’Otavi Mountain Copper Land”. Parmi ceux ci, l’Abenab Project, mené par la société australienne qui remet en exploitation la mine de cuivre de Khusib Springs.

Mais importante à l’heure actuelle, est l’étude de l’extraction du Lithium dans le cadre du projet aurifère “The Karibib Project”.

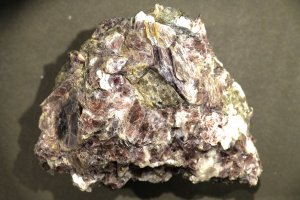

Dans les pegmatites qui contiennent du quartz aurifère, se rencontrent aussi des micas dont un composé est le lithium. Le plus connu est la lépidolite, un silicate complexe de lithium, d’aluminium et de potassium, dont le processus d’extraction du lithium est compliqué et coûteux.

Note 1 – Damara Orogenic Belt.

La Ceinture Orogénique du Damara, qui se situe dans la partie nord de la Namibie, résulte de la collision entre les cratons du Congo et du Kalahari, lors de la formation du super-continent, appelé Gondwana, il y a 550 millions d’années. Ce dernier était une masse continentale qui a rassemblé l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Inde, l’Australie et l’Antarctique pendant 200 millions d’années environ, soit jusqu’au début de l’ère Secondaire.

On appelle craton, une portion ancienne ( datant du Précambrien) et stable de la lithosphère continentale, formée de roches magmatiques et métamorphiques, essentiellement granitiques dans le cas présent.

Note 2 – Kalahari Copper Belt.

La Ceinture de Cuivre du Kalahari est une vaste zone qui s’étend sur 800 km du centre de la Namibie au nord du Botswana, suivant une direction nord-est. Les gisements de cuivre sont sous une couche de sable du désert du Kalahari qui varie d’une dizaine à une centaine de m.

Note 3 – Otavi Mountain District.

La région des monts Otavi, dont le centre est à 200 km au nord de Windhoek, est inclus dans la partie namibienne de la Kalahari Copper Belt. Sa particularité est que les gisements y sont polymétalliques, dont l’emblématique filon tubulaire quasi vertical de Tsumeb.

A suivre dans une prochaine publication : Exploitation Artisanale

Ressources bibliographiques

– Extra Lapis, n° 47- Namibia: Mineralien & Fundstellen, 2014,

– Dossier Futura-Sciences: Cent jours en Namibie, Claire Kong, 2017,

– Géologie, faune et flore de Namibie, par Maxime Lelièvre, 2018,

– Mining Data Online: Namibia 2021,

– Wikipédia, données historiques et récentes sur les exploitations minières,

– Sites Web de différentes sociétés actives dans le secteur minier,

– Notes prises au cours des explications géologiques de Jacques-Marie Bardintzeff, durant le voyage en Namibie, organisé par 80JoursVoyages en avril/mai 2022.

Crédits photographiques.

– les photos et illustrations: 1, 4, 5, 6, 7 sont de Pierre Louis, les autres sont de Philippe Thiran.

– les minéraux des illustrations 1, 3, 6 appartiennent à Pierre Louis, les autres font partie de la collection de Philippe Thiran.