Surveillance des volcans : Le dioxyde de soufre

Surveillance des volcans : Le dioxyde de soufre

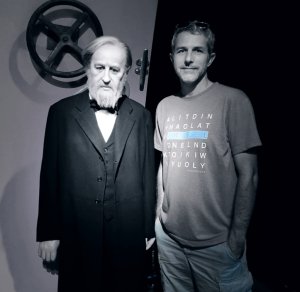

Visionnaire infatigable, Guy DE SAINT-CYR a su faire de sa passion pour les volcans un véritable chemin de vie, inspirant des générations de volcanophiles et de curieux du monde entier. À travers ses expéditions aux quatre coins du globe, il a ouvert des routes vers chaque volcan actif, même les plus inaccessibles, toujours guidé par l’émerveillement, la beauté et l’adrénaline.

Guy, premier de cordée du tourisme volcanique, a gravé des souvenirs pour tous ceux qu’il a accompagnés au bord des cratères et a fait naître de nombreuses vocations.

La liquidation judiciaire de l’agence* dont il était avec Monique, sa femme, l’un des fondateurs, ne signe pas la fin de sa passion pour les volcans. Guy continue en effet d’arpenter régulièrement les cratères en activité de la planète, au gré des éruptions accessibles, pour son plaisir personnel.

Forts d’une amitié et d’une passion communes pour les volcans en éruption, Guy et Sylvain ont tout naturellement décidé de collaborer et de faire le lien entre deux générations de passionnés.

Un voyage avec leur présence conjointe est confirmé pour bivouaquer 3 nuits au sommet de l’Ol Doinyo Lengaï en Tanzanie en juin 2026. (Dernières places)

*Créée en 1983, l’agence a ensuite été placée en liquidation judiciaire en janvier 2025. Elle a été reprise en Juillet 2025 par la société Les Compagnies du Voyage auprès du Tribunal de Commerce de Lyon. Guy ne fait pas partie de la nouvelle équipe.

Ol Doinyo Lengaï en hélicoptère

Pour les curieux, le magazine GEO a publié un article de Bernadette Gilbertas et Olivier Grunewald lors d’une expédition au Lengaï en juin 2024.

Surveillance des volcans : Déformations de l’écorce terrestre par Philippe THIRAN

Un article précédent a décrit comment la sismologie (étude des tremblements de terre) et son appareil de mesure – le sismographe – permettent de prédire une manifestation volcanique, avec une quasi-certitude à brève échéance.

L’étude des déformations de l’écorce terrestre en est une autre. Elle fait partie de la géodésie terrestre, science qui s’occupe de la forme et des dimensions de la Terre.

Celle-ci a pris de l’importance lorsque les scientifiques se sont rendu compte que ces déformations permettent de prévoir des catastrophes majeures affectant notre planète, comme un glissement de terrain dans des zones habitées ou celles résultant d’éruptions volcaniques.

Généralement, une montée du magma se traduit par un soulèvement de l’écorce terrestre, et l’effondrement d’un cratère par un affaissement du sol. Un exemple est détaillé dans la note 1.

La mesure de ces mouvements a fait l’objet, au cours des siècles, de méthodologies de plus en plus complexes, utilisant des appareils de plus en plus sophistiqués.

Des mesures angulaires à l’alidade (réglette mobile équipée d’un système de visée) et de distances au nombre de tours de roue d’un char, on est passé au tachéomètre, c’est-à-dire un théodolite pour la mesure des angles, doté d’un distancemètre, instrument électronique pour la mesure des distances.

Cet appareil est encore actuellement utilisé par les géomètres pour un lever de terrain.

Mais les méthodes terrestres sont difficiles d’utilisation et leur précision peu satisfaisante à cause des variations des conditions météorologiques et de la forme conique des volcans. Ce qui a justifié le recours à la géodésie spatiale. Celle-ci fait usage de méthodes de mesure plus précises et plus pratiques d’emploi, telles que le Global Positioning System, en abrégé GPS.

Celui-ci est un système de navigation par repérage du temps et par des mesures de distance, utilisant des signaux émis par un réseau de satellites destinés à cet usage.

Il devient dès lors possible de mesurer les positions relatives de plusieurs récepteurs avec des précisions de l’ordre du centimètre, et ce à plusieurs centaines de kilomètres de distance, en tout temps.

Ces signaux sont captés par un récepteur dont le plus connu, et sans doute le plus utilisé, est l’appareil GPS, qui équipe maintenant les véhicules automobiles (voir note 2).

Ce système ponctuel est maintenant dépassé par une technique de cartographie de la déformation du sol à l’aide d’images radar de la surface de la Terre, recueillies par plusieurs satellites en orbite.

En comparant deux images radar d’une même zone, à des moments différents, depuis des points d’observation similaires de l’espace (les satellites mentionnés ci-dessus), il devient possible d’apercevoir un éventuel déplacement vers le haut ou vers le bas de la surface du sol, et d’obtenir une carte de la déformation du sol sur une zone terrestre étendue avec une précision centimétrique.

Ce système de surveillance est notamment appliqué à la trilogie de volcans glaciaires – The Three Sisters – situés dans la chaîne montagneuse des Cascades, dans l’État d’Oregon (États-Unis). Une éruption de l’un de ceux-ci risque, en effet, de déclencher des lahars dévastateurs.

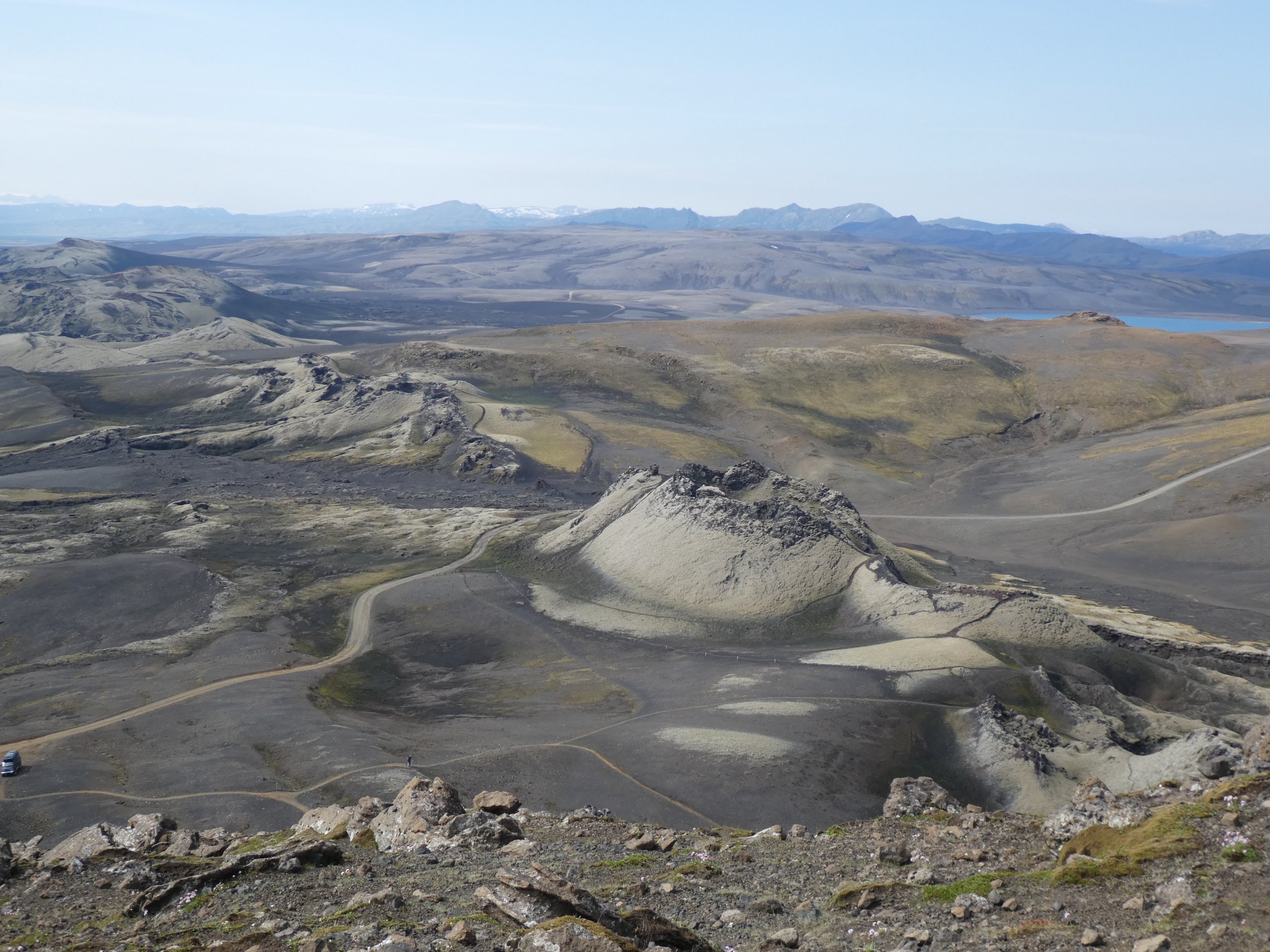

Note 1 :Le Krafla, volcan islandais, connut une dizaine d’éruptions entre 1976 et 1982.

Chacune de celles-ci fut précédée d’un gonflement progressif du sol, suivi d’un affaissement rapide une fois l’éruption arrêtée.

Note 2 : Le système GPS a été mis au point par les États-Unis pour des localisations militaires en coordonnées absolues (à 10 mètres près) en temps réel.

L’Union européenne termine la mise en orbite des satellites nécessaires à la mise en service de son propre système de navigation, appelé Galileo.

Bibliographie :

Photo : interférogramme du système de surveillance InSAR

Le sismographe et la surveillance des volcans par Philippe THIRAN

Introduction.

De tout temps, les phénomènes volcaniques ont effrayé, voire terrifié les populations de la planète Terre. Au début de notre ère, ceux-ci étaient perçus comme la manifestation du mécontentement des dieux ou comme une punition envoyée par ceux-ci, suite aux comportements offensants des humains.

Ce n’est que plus tard durant le deuxième millénaire, que l’on constata qu’un phénomène volcanique était le plus souvent précédé par des signes avant-coureurs. D’où l’idée d’identifier ces signes et d’essayer de les détecter en temps utile pour avertir les populations qui seraient concernées et les actions éventuelles à prendre comme l’évacuation d’une zone.

Le premier de ces signes fut le comportement inhabituel des animaux peu avant un phénomène volcanique. Les scientifiques recherchèrent ensuite des signes plus préventifs,

détectables et mesurables c-a-d une surveillance instrumentale. Le premier d’entre-eux fut l’observation des mouvements de la croûte terrestre, pour laquelle fut conçu un appareil appelé sismographe. .

Le sismographe.

Cet appareil fut inventé par les Chinois au deuxième siècle de notre ère. Ce grand pays, en effet, était soumis et l’est encore, à des tremblements de Terre, très souvent dévastateurs, comme celui de février 1556 où 800.000 habitants périrent. Ce fut un brillant astronome, Chang Heng, qui en l’an 130, mit au point un dispositif capable de réagir aux moindres secousses terrestres mais non encore muni d’un dispositif d’enregistrement. Il consistait en un vase de bronze, pourvu à l’intérieur d’un pendule dont les oscillations faisaient cracher une balle en bronze par une des gargouilles qui encerclaient le haut du vase. La balle éjectée tombait ensuite dans la gueule ouverte d’un des crapauds périphériques. La position du crapaud donnait en plus la direction de l’épicentre.

Il a fallu attendre 1400 ans que le premier véritable sismographe fut mis au point par l’italien Nicola Zupo en 1794. Cet appareil, appelé sismographe, consistait en un pendule dont la pointe était conçue et positionnée pour dessiner en continu sur papier les mouvements du pendule.

En 1893, cet appareil fut perfectionné par un scientifique anglais, John Milne de manière à le rendre commercialisable. En 1910, une cinquantaine d’appareils étaient utilisables, ce qui permit de commencer à cartographier les régions sismiques du monde.

Vinrent ensuite les tentatives de quantifier l’importance relative des séismes détectés. La première de celles-ci fut l’échelle de Mercalli qui était basée sur les dégâts observés notamment sur les bâtiments. Ce type d’échelle notoirement imprécis fut remplacé en 1935 par l’échelle de Richter. Ce dernier établit une équation logarithmique à partir de l’amplitude des enregistrements sur le papier d’un sismographe moderne.

Par la suite, elle fut remplacée par d’autres échelles dont la plus précise est celle de la magnitude de moment. Celle-ci mesure l’énergie totale libérée par un séisme.

Les médias confondent ces échelles et utilisent toujours la référence à l’échelle de Richter alors qu’en réalité le chiffre annoncé est celui de la magnitude du moment. Les éruptions du Piton de la Fournaise donnent un bon exemple de l’utilité de cette mesure comme avertisseur d’une éruption prochaine voire très proche, comme celle du 4 décembre 1985 qui eut lieu 17 minutes seulement avant celle-ci. Mais plus généralement le délai s’exprime en jours comme la crise de mars 1998 de ce même volcan soit 2 jours.

Bibliographie

Crédits photographiques:

Lire également Brève histoire de la sismologie

Inscrivez vous sur notre liste « Eruption Express » pour être prévenu d’un départ dès les premiers signes avant-coureurs

L’étranger à la peau claire n’a de cesse de battre des mains. Il ne m’aime pas. Pourtant je l’accompagne sans relâche dans ses pérégrinations. Son odeur forte et entêtante me séduit inexorablement. Plus les jours passent plus l’étranger colle à mes pattes. Plus les jours passent plus l’étranger pousse des cris dans un jargon qui ne me décourage pas. J’esquive ses mains baladeuses, je persiste et me pose à l’envi sur sa peau moite et goutûe. Fidèle je le resterai jusqu’à l’abandon de mon territoire car l’étranger est de passage. Je reste seule mais déterminée à une autre conquête. Depuis des lustres il en est ainsi, la mouche Afar a l’esprit taquin voire persécuteur.

120 ans après sa mort, Jules Verne continue d’influencer la culture populaire et l’imaginaire collectif. Ses romans d’exploration, comme Le Tour du monde en 80 jours ou Voyage au centre de la Terre, ont marqué des générations et inspirent encore aujourd’hui des domaines variés. Le cinéma s’empare régulièrement de ses récits spectaculaires, et ses personnages emblématiques, tels que Phileas Fogg ou le capitaine Nemo, sont devenus des icônes. Son héritage se retrouve aussi dans le domaine du voyage : l’agence 80 Jours Voyages, qui tire son nom de ses œuvres (Le Tour du monde en 80 jours ou Voyage au centre de la Terre) , propose des périples dignes de ses aventures, notamment sur les volcans actifs. À l’image du Trophée Jules-Verne, des musées à Nantes et Amiens, ou encore des nombreuses écoles portant son nom, cette agence prolonge le rêve d’évasion et d’exploration. L’engouement autour de l’écrivain ne faiblit pas, comme en témoignent les expositions qui lui sont consacrées et l’hommage permanent rendu à son univers. Plus qu’un auteur, Jules Verne est un mythe moderne, dont l’esprit continue de faire voyager, aussi bien sur les écrans qu’à travers les circuits inspirés de ses œuvres.

Retrouvez l’article de France Bleu qui célèbre l’auteur français le plus traduit au monde.

EN IMAGES – 120 ans après sa mort, Jules Verne est devenu « un mythe moderne »

Volcans : Quelques Eruptions Historiques Mémorables (suite) Par Philippe THIRAN

KRAKATAU (Indonésie)

Krakatau désignait initialement une île d’un archipel situé entre les îles de Java et Sumatra en Indonésie. Sur cette île, trois volcans endormis. Un de ceux-ci se réveilla en mai 1883, émettant des panaches de vapeur et de cendres, accompagnés d’un son audible à plusieurs dizaines de km. En juillet 1883, un nouveau cône se forma entre deux volcans existants, et en août 1883, retentirent de violentes explosions, accompagnées de projections de cendres en haute altitude, lesquelles en retombant recouvrirent une superficie de 160 km de rayon. Le 27 août l’éruption atteignit son paroxysme, la partie Nord de l’île, soit les 2/3, fut volatilisée; son bruit atteignit un record estimé à 310 décibels. Un telle intensité de bruit entraina la surdité totale ou partielle de la population dans un rayon de 20 km et une altération persistante de l’audition dans un rayon de 160 km. (note 1) Le volume de tephra éjectés fut estimé à plusieurs dizaines de km3, lesquels formèrent un panache de cendres qui monta à 80 km et contribua à abaisser la température mondiale de 0,25 degré en 1884. L’autre facteur responsable de cet abaissement fut l’émission d’une importante quantité de SO2 qui se transforma dans la stratosphère en gouttelettes d’acide sulfurique lesquelles renvoyèrent les rayons du soleil. L’onde de choc et les tsunamis causèrent la mort de dizaines de milliers de personnes.

Krakatau désignait initialement une île d’un archipel situé entre les îles de Java et Sumatra en Indonésie. Sur cette île, trois volcans endormis. Un de ceux-ci se réveilla en mai 1883, émettant des panaches de vapeur et de cendres, accompagnés d’un son audible à plusieurs dizaines de km. En juillet 1883, un nouveau cône se forma entre deux volcans existants, et en août 1883, retentirent de violentes explosions, accompagnées de projections de cendres en haute altitude, lesquelles en retombant recouvrirent une superficie de 160 km de rayon. Le 27 août l’éruption atteignit son paroxysme, la partie Nord de l’île, soit les 2/3, fut volatilisée; son bruit atteignit un record estimé à 310 décibels. Un telle intensité de bruit entraina la surdité totale ou partielle de la population dans un rayon de 20 km et une altération persistante de l’audition dans un rayon de 160 km. (note 1) Le volume de tephra éjectés fut estimé à plusieurs dizaines de km3, lesquels formèrent un panache de cendres qui monta à 80 km et contribua à abaisser la température mondiale de 0,25 degré en 1884. L’autre facteur responsable de cet abaissement fut l’émission d’une importante quantité de SO2 qui se transforma dans la stratosphère en gouttelettes d’acide sulfurique lesquelles renvoyèrent les rayons du soleil. L’onde de choc et les tsunamis causèrent la mort de dizaines de milliers de personnes.

L’activité du volcan ne s’arrêta pas à ce stade. En janvier 1928, commença à émerger une petite île volcanique qui fut baptisée Anak Krakatau, Anak signifiant “fils de”. Se succéda ensuite une série d’émergences et de disparitions sous l’eau, qui aboutit deux plus tard à l’édification définitive et progressive de ce volcan. Son altitude passa ainsi de 67 m en 1933 à 300 m en 2008.

Les deux volcans ne se calmèrent pas pour autant. En décembre 2018, une nouvelle éruption paroxysmale du Krakatau déstabilisa tout un flanc de l’Anak Krakatau, ce qui causa un nouveau tsunami sur les îles de Java et de Sumatra et fit perdre à ce dernier un tiers de sa hauteur. Ce tsunami entraina le décès de plus de 400 personnes et en blessa plus de 10.000 autres.

Note 1. Le décibel (db) est la mesure du niveau de bruit. L’échelle des valeurs va de o (son imperceptible) à 140 (son très douloureux). Comme cette l’échelle est logarithmique, on comprend aisément que la valeur de 310 provoque la surdité de manière irrécupérable.

Découvrez nos voyages sur les volcans d’Indonésie

KATMAI & NOVARUPTA (USA-Alaska)

Katmaï et Novarupta sont deux volcans situés à 12 km l’un de l’autre et alimentés par le même magma. En juin 1912, ils furent responsables de la plus grande éruption du vingtième siècle, projetant dans la stratosphère plus de 30 km3 de tephra. En retombant ceux-ci formèrent des dépôts de plus de 100 m d’épaisseur. Bien que montant à plus de 30 km dans la stratosphère, le panache eut peu d’influence sur la température terrestre car il contenait peu de SO2.

Comme cette éruption fut précédée par des tremblements de terre, les rares habitants de la région eurent le temps de s’enfuir. Il n’y eut pas de victimes.

Découvrez nos voyages sur les volcans d’Alaska

PINATUBO (Philippines)

Pinatubo est un volcan situé à 80 km au nord-ouest de Manille, capitale des Philippines, sur l’île de Luzon. Ce volcan était considéré comme endormi. Son éruption qui débuta en avril 1991, dura plus d’une année. Au total, fut éjecté un volume de matériaux estimé à une dizaine de km3, lesquels retombèrent sur les flancs du volcan. Comme la région est soumise périodiquement à des typhons, ceux-ci mobilisèrent les dépôts provoquant des coulées de boue, appelées lahars, lesquelles causèrent des dégâts considérables, notamment la destruction de deux bases militaires des USA. Ces lahars durèrent plusieurs années. C’est ainsi que la ville de Bacolor fut rayée de la carte en octobre 1995. L’évacuation préventive d’environ 250.000 personnes vivant autour du volcan, limita le nombre de victimes à 1200 environ. Les cendres injectées dans la stratosphère firent plusieurs fois le tour de la Terre, ce qui causa une baisse de la température au sol de 0,2 à 0,3 degré durant 3 ans.

Découvrez nos voyages sur les volcans des Philippines

Sources bibliographiques.

– Volcanologie, par Jacques-Marie Bardintzeff, 6°édition, Dunod, 2021,

– Éruptions Volcaniques, histoire illustrée du monde entier, par Pierre Matthey, Favre, 2011,

– Des Volcans et des Hommes, par Philippe Boursellier et Jacques Durieux, La Martinière, 2001,

– Revue LAVE n°162, Impact du volcanisme sur le climat passé et présent de la Terre, par Michel Detay, 2013.

– Courrier International, La Pompéi oubliée de l’Orient, n°1143 septembre 2012.

– Lost Kingdom, National Géographic, février 2006.

Quelques Éruptions Volcaniques Historiques Mémorables (par Philippe Thiran)

Sont retenues pour cet article les éruptions volcaniques historiques de Santorin, du Samalas, du Laki et du Tambora. Le Krakatau, du Novarupta et du Pinatubo feront l’objet d’un prochain article.

Santorin, appelé aussi Théra, est une île du sud de la mer Égée à 120 km au nord de la Crète. Au XVII° siècle av. J.C., elle subit une éruption cataclysmale qui projeta dans l’air un volume de tephra estimé à 30 km3. Une partie de ceux-ci recouvrit le reste de l’île d’une couche de 60 m d’épaisseur; on en retrouva jusqu’à 900 km au sud de celle-ci.

Cette éruption provoqua l’effondrement d’une grande partie de l’île. Il s’ensuivit un gigantesque raz-de-marée dont les vagues de 200 m de haut ravagèrent le littoral crétois. Des volcanologues retrouvèrent, en effet, des traces de ce tsunami sur le littoral du nord de la Crète jusqu’à 400 m dans les terres.

Cette éruption est à l’origine du mythe de l’Atlantide décrit par Platon, au IV° siècle av.J.C. Celui-ci était lié à la civilisation minoenne qui régnait, à l’époque, dans cette région. (note 1)

Il fallut toutefois attendre 1967 pour que des fouilles sur l’île mettent à jour, sous plusieurs mètres de ponces, une cité antique que l’on dénomma “la Pompéi de l’âge du Bronze”.

Lorsqu’un touriste séjourne actuellement sur ce qui reste de l’île de Santorin, il découvre que la caldeira, longue de 6 km, est occupée par deux îlots appelés Palea Kaméni et Néa Kaméni, soit “Vieille et Nouvelle Brulée” respectivement.

Ces îlots résultent de nombreuses poussées de fractions du magma qui était resté sous-jacent.

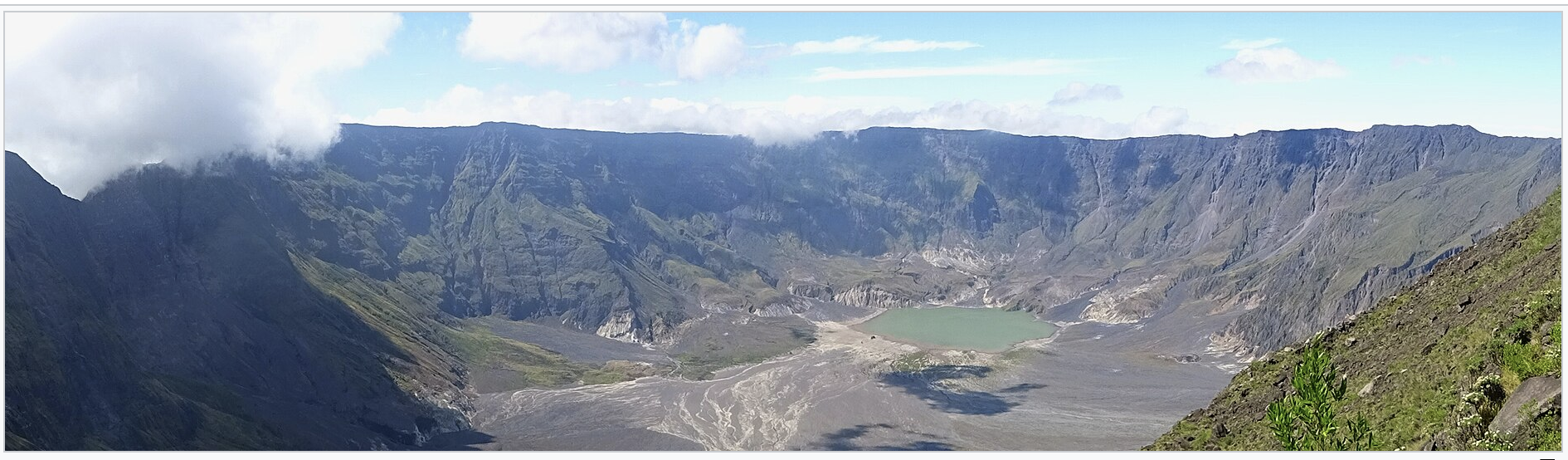

Samalas est un volcan qui culminait à 4.200 m sur l’île de Lombok de l’archipel indonésien. En 1257, il entra en éruption qui fut le plus important évènement volcanique des temps historiques.

Cette éruption projeta en effet dans les airs, 91 km3 de tephra. A la fin de celle-ci, l’effondrement du volcan créa une immense caldeira qui est actuellement occupée par les eaux du lac Segara Anak et le cône volcanique actif, le Baru. Le lac est surplombé par le volcan actif, le Rinjani.

L’éruption envoya également dans les airs une importante quantité de sulfates ce qui entraîna un épisode de refroidissement climatique qui serait le facteur principal d’un petit âge glaciaire entre le XIV° et le XIX° siècle. Celui-ci affecta surtout nos régions par des hivers froids et longs.

Au moment de l’éruption, l’île était occupée par le royaume de Lombok, dont la ville principale a été ensevelie comme Pompéi. Son emplacement est toujours recherché.

A noter qu’il fallut un certain temps pour identifier cette colossale éruption. Son existence a d’abord été révélée grâce à des cendres piégées dans les glaces du Groenland et des traces de récits historiques écrits en javanais. Sa localisation n’a été formellement identifiée qu’au début des années 2010, avec la confirmation de la date.

Un excellent film retrace l’étude de cette éruption « Le mystérieux volcan du Moyen Age de Pascal Guérin » Construit sur le mode du thriller, ce documentaire suit le fil d’une enquête internationale sur un volcan mystérieux, berceau de l’une des plus grandes éruptions de ces dix mille dernières années.

Laki désigne un ensemble de cratères alignés S.O – N.E au S.O. du grand glacier Vatnajökull, en Islande.

En juillet 1783 débuta une éruption fissurale qui s’étendit sur 25 km et qui dura jusqu’en février 1784, soit 8 mois.

Au cours de celle-ci, jaillirent, tout au long de la fissure, plus d’une centaine de cratères, dont la hauteur varie entre 40 et 70 m

Cette longue éruption émit de grosses quantités de laves accompagnées de gaz toxiques, à savoir: 15,1 km3 de laves qui recouvrirent 565 km2 de terres islandaises (le plus important épanchement lavique des temps historiques) et 122 millions de tonnes de SO2 qui au contact de l’humidité de l’air et de l’eau volcanique, se transformèrent en 250 millions de tonnes d’acide sulfurique.

Les dégâts sur la population et le bétail islandais furent impressionnants:

– environ 10.000 personnes (un quart de la population) périrent de faim,

– la moitié des bovins et les trois quarts des ovins furent empoisonnés.

L’éruption provoqua en outre un abaissement de température sur l’ensemble de l’Europe, entraînant des étés pourris, de mauvaises récoltes et une surmortalité estimée à 200.000 personnes.

Certains historiens pensent que ce fut l’une des causes de la Révolution Française. Les perturbations climatiques qui durèrent jusqu’en 1789, entraînèrent de très mauvaises récoltes qui affamèrent la population.

Tambora est un strato-volcan situé dans la presqu’île nord de l’île de Sumbawa, laquelle est située à quelques kilomètres à l’est de l’île de Lombok de l’archipel indonésien.

Ce volcan culminait à 4300 m avant son éruption cataclysmale du 5 avril 1815 au cours de laquelle il s’effondra de 1400 m en formant une caldeira de 6 km de diamètre.

Au cours de cette éruption, il éjecta 100 km3 de tephra et un volume de SO2 d’environ 55 millions de t.

Les conséquences furent dramatiques:

– l’île de Sumbawa fut entièrement ravagée et 12.000 habitants perdirent instantanément la vie. (voir note 2)

– 48.000 personnes moururent de faim et d’épidémies à Sumbawa et sur l’île de Lombok,

– dans la stratosphère, le nuage de cendres fit plusieurs fois le tour de la terre, et le volume de SO2 fut transformé en gouttelettes d’acide sulfurique.

Il en résulta un refroidissement mondial de 0,7 à 1,5° C. lequel entraîna en Europe une poussée des glaciers des Alpes, et une extension de la banquise de l’océan Arctique et ce, pendant trois ans. De l’extension des glaciers des Alpes, 20.000 personnes moururent de famine, essentiellement en Suisse. Le monde prit connaissance de l’origine de cette catastrophe par les bruits de l’éruption qui atteignirent la capitale de l’Indonésie. Le pays se croyant attaqué, envoya un détachement militaire qui, en suivant le nuage de cendres, découvrit l’île de Sumbawa complètement ravagée. Un rescapé leur raconta le déroulement effrayant de cette éruption cataclysmale. (note 2)

Note 1.

La civilisation minoenne fut la première civilisation européenne qui naquit dans les îles de Crète et de Santorin vers 2000 ans av.J.C.

Peuple de marins, ils régnèrent sur toute la Méditerranée pendant 500 ans, installant des ports et des comptoirs qui furent prospères. Leur capitale, Cnossos, en Crète, fut une cité riche de palais raffinés, devenue actuellement une cité archéologique très visitée.

Note 2.

Selon une chronique historique d’un royaume voisin, les pentes du volcan étaient occupées par trois petits royaumes dont les habitants se livraient à des cultures intensives, suite à la fertilité des sols enrichis par les nutriments des cendres volcaniques. Après la mise à jour, à la fin du XX° siècle, de restes calcinés d’habitations, de squelettes humains et de divers objets, cette région fut baptisée “La Pompéi oubliée de l’Orient”.

Sources bibliographiques.

– Volcanologie, par Jacques-Marie Bardintzeff, 6°édition, Dunod, 2021,

– Éruptions Volcaniques, histoire illustrée du monde entier, par Pierre Matthey, Favre, 2011,

– Histoires de Volcans, Chroniques d’éruptions, par Dominique Decobecq et Claude Grandpey, Omniscience, 2022,

– Des Volcans et des Hommes, par Philippe Boursellier et Jacques Durieux, La Martinière, 2001,

– Revue LAVE n°162, Impact du volcanisme sur le climat passé et présent de la Terre, par Michel Detay, 2013.

– Courrier International, La Pompéi oubliée de l’Orient, n°1143 septembre 2012.

– Lost Kingdom, National Géographic, février 2006.

Best of video des éruptions volcaniques de Reykjanes (Islande) 2021-2023

Suite à nos séjours « Eruption Express » pour assister aux éruptions volcaniques sur le péninsule de Reykjanes entre 2021 et 2023, nous vous proposons une petite vidéo de 7 min avec nos meilleurs images.